Guingamp, ville à Thomasson ?

Par Mme Mona BRAZ, présidente des Amis du Patrimoine de Guingamp

Version pdf : clic ici

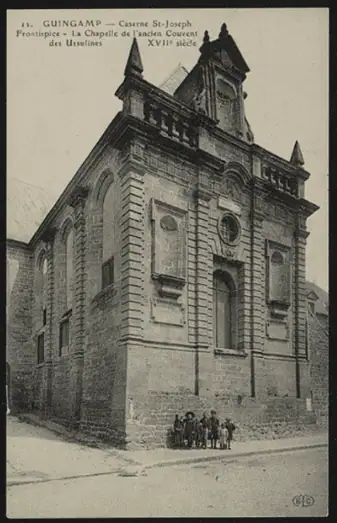

On attribue à Confucius la parole suivante : « Une image vaut mille mots ». Effectivement la photo de la façade de la chapelle des Ursulines, rue de la Trinité à Guingamp illustre parfaitement ce qu’est un « thomasson », ce témoin modeste ou flagrant des transformations architecturales d’une ville et aussi la mémoire fantôme de l’histoire des lieux.

Ancienne chapelle des Ursulines de Guingamp : une chapelle à thomassons. En effet, cette porte perchée à quatre mètres au-dessus du niveau de la chaussée est inaccessible et semble burlesque, ne manquant pas de questionner sur les raisons de son existence contrevenant à toute logique architecturale d’utilité.

Ce qualificatif de thomasson désigne clairement certains objets et espaces urbains que jusque-là nous n’avions pas de mot, en tout cas pas un mot commun, pour dire. Pas de mot… alors même que tout un chacun a fait cette expérience : circuler, rencontrer un objet, un espace, un bâtiment, qui n’est pas à sa place, dont on sait qu’il est un reste du passé, oublié. Mais quel passé ? Pourquoi est-il là ? À quoi servait-il ? Combien de temps restera-t-il encore là ? Qui ne connaît pas le sentiment et les interrogations qu’une telle rencontre suscite ?

On est intrigué, on s’interroge, on s’arrête, on regarde d’un autre œil ce qui nous entoure, dont l’actualité soudain se redéfinit aussi par un certain rapport à un passé presque oublié et presque effacé, mais presque seulement. C’est peu de chose, mais pour qui tente de comprendre l’expérience spatiale, c’est peut-être important. Sans que l’on comprenne comment, une émotion nous envahit. C’est un choc qui est temporel et spatial à la fois.

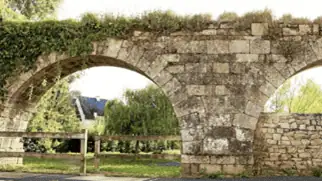

Un escalier tomason, relique et seul témoin restant du pont Winston Churchill à Strasbourg, démoli en 2006

C’est ce choc qui nous fait prendre conscience, par l’expérience que nous en faisons, que nous sommes plongés dans une erreur : confrontés à l’écoulement du temps et au changement de l’espace, nous avons l’illusion d’une double continuité. Cette illusion nous est donnée par la reconstruction d’un temps qui serait une chronologie en même temps qu’un espace qui serait une étendue mesurable et contiguë. Notre vécu du temps et de l’espace est tout autre : il est discontigu et discontinu, en même temps.

En ce sens, le thomasson est pareil à une Madeleine de Proust parce qu’il sert de déclencheur à une mémoire involontaire : nous ne comprenons pas ce que c’est, ni ce que cela a pu être, on imagine que cela a été utile à un moment donné. Mais utile à quoi ?

D’où vient ce mot de thomasson ?

Les thomassons ont été inventés par Genpei Akasegawa, néo-dadaïste japonais, pour désigner des éléments insolites du paysage urbain : un escalier qui ne mène nulle part, un poteau sans fonction, etc., qui échappent à l’ordre utilitaire de la ville contemporaine et acquièrent de ce fait un statut ironique d’œuvre d’art. Initialement, Genpei Akasegawa nommait ces vestiges comme de l’hyperart.

Le premier objet à avoir été désigné ainsi était un escalier du quartier de Yotsuya, formé de deux courtes volées de marches symétriques conduisant à une petite plateforme mais ne donnant accès à aucune porte. Akasekawa explique qu’il a découvert cet escalier par hasard un jour de 1972. Son inutilité si contraire à la logique capitaliste le frappa, d’autant qu’en dépit de cette inutilité, la rampe semblait avoir été réparée, comme si, malgré tout, on continuait à l’entretenir. Cet « escalier pour l’escalier », sans fonction aucune, pas même ornementale, a été le premier élément d’une série d’objets urbains énigmatiques découverts par Akasegawa et ses étudiants : porte condamnée, bouton de porte planté dans un mur sans porte.

Et pourquoi avoir choisi ce mot de thomasson ?

En 1982, le club de base-ball de Tôkyô loua chèrement les services de Gary Thomasson, un joueur américain. Lors de sa première saison japonaise, Gary Thomasson toucha si peu la balle qu’il y gagna le surnom de « ventilateur », tant sa batte semblait n’avoir d’autre fonction que d’agiter l’air. Ce superbe athlète si coûteusement inutile n’était-il pas un exemple parfait d’hyperart vivant ? En son honneur, Akasegawa décida que désormais les exemples d’hyperart seraient nommés des thomassons.

À partir de 1983, les photographies de thomassons sont publiées dans le très populaire magazine Shashin Jidai, parfois avec la contribution des lecteurs car les thomassons sont entrés dans la culture populaire urbaine du Japon à partir de ce moment-là.

À Guingamp, dans une cour, rue Jean Le Moal, un mur mitoyen a gardé les traces d’une ancienne porte partiellement rebouchée et, à un mètre au-dessus les trois pierres d’un linteau encore plus ancien, dont subsistent la clé et deux claveaux

Thomasson ou tomason ?

L’écrivain sud-africain Yvan Vladislavić a repris la notion en 2006 mais avec une orthographe simplifiée en « tomason », pour se différencier de l’approche artistique d’ Akassegawa. Il s’agissait de s’éloigner du nom propre originel pour construire, grâce à la littérature, un nouveau nom commun pour désigner un concept. Un concept qui ne peut qu’être utile dans des études urbaines, puisque le tomason est véritablement un phénomène urbain.

En l’occurrence, à Guingamp, nous sommes un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Nous parlons régulièrement des tomasons de notre ville sans le savoir.

Les botanistes ne disent pas « la madeleine de Proust », ils disent « la pervenche de Rousseau ». En effet, dans ses Confessions, Jean-Jacques Rousseau raconte comment il retrouve des pervenches sur son chemin, celles-ci lui évoquant le souvenir de ses toutes premières leçons de botanique prodiguées par Madame de Warens, sa tutrice. Tout comme Proust évoque la réminiscence du souvenir de la madeleine de sa tante Léonie « Mais, quand d’un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l’odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l’édifice immense du souvenir. »

Tomasons et géographie des fantômes

Selon le concept proposé par un courant de la géographie des fantômes, les tomasons désignent des objets du paysage urbain ayant perdu leur fonction et étant devenus, par-là, anachroniques.

Eh bien, les tomasons en général et ceux de la ville de Guingamp en particulier sont les pervenches de Rousseau ou les madeleines de Proust de l’architecture et de l’urbanisme. Ils sont des rescapés porteurs d’une mémoire subtile, pareils à des fantômes piégés dans la matière et que nous tentons de conjurer par des explications rationnelles. Un parfum de nostalgie s’échappe d’eux, fragiles reliques de temps révolus. Par exemple, il y a à Guingamp des murs de pierre dans lesquels sont plantés des os. Il s’agissait d’une pratique courante qui remonte au XVIIe siècle mais qui aujourd’hui ouvre des abîmes de perplexité… Ce sont des os d’animaux qui avaient plusieurs fonctions, notamment de maintenir en espaliers des plantes grimpantes, mais aussi de déterminer la mitoyenneté ou encore de servir de drains contre l’humidité.

C’est Michel de Certeau (prêtre jésuite français, philosophe, théologien et historien, 1925-1986) qui nous dit en 1980 : « Les restes de passés déchus ouvrent, dans les rues, des échappées vers un autre monde, ils contribuent à rendre la ville ‘habitable’».

À Guingamp, dans un jardin privé, des os sortent du mur. Pareils à des clés, ils ouvrent les portes de notre imaginaire et viennent le féconder

Voir la fin de l’article consacré à la rue des Salles pour les os dans les murs

Pourquoi les tomasons rendraient-ils la ville habitable ?

C’est Philippe Gervais-Lambony, Professeur de géographie à l’Université Paris-Nanterre qui nous donne la réponse : « Il faut reprendre la formule de Michel de Certeau : seuls les lieux hantés sont habitables. Être hanté signifie être habité par son passé, mais un passé « sauvage », avec lequel il est possible de communiquer car il surgit par surprise, non pas un passé expliqué, daté, imposé. Cette présence-là du passé est forcément mystérieuse, les tomasons en sont la forme matérielle. Le concept de tomason répondrait donc finalement à un besoin : dire une des conditions pour faire des espaces urbains les lieux d’une expérience heureuse de soi et du monde, à savoir la présence dans les espaces urbains d’objets et de le lieux, nécessaires, de reviviscence. »

Je conclurai cette page sur les tomasons en invitant Albert Camus, auteur de plusieurs textes sur les villes et la mémoire. Ainsi, dans son essai L’Été, il propose de distinguer les villes d’Europe, chargées d’histoire d’un côté, et de l’autre, les villes nouvelles « sans âme, sans recours, sans mémoire des lieux » ; il fuit les villes-musées qui sentent la naphtaline et aime les villes secrètes, la ville qui s’est reconstruite sur elle-même.

Loin d’être une ville amnésique, une ville sans mémoire ; la ville thomassons tisse les époques entre elles, garde des traces qui sont parfois des énigmes, des Madeleine de Proust, des Pervenches de Rousseau.

Guingamp fait partie de ces villes thomassons ou villes tomasons. Nous avons le choix de la qualifier et surtout nous avons cette chance d’y vivre. A vous de chercher, de repérer, de trouver, de photographier des tomasons ici ou ailleurs.

Méli-mélo de tomassons de Guingamp – Autant de points d’interrogation et de portes que notre curiosité pourrait pousser pour chercher à savoir : qui ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Et laisser notre imagination vagabonder poétiquement…

|

|

|

|

|

|

|

Sources

- Philippe Gervais-Lambony: Le tomason : un concept pour penser autrement les discontinuités et discontiguités de nos vies citadines ?

- INSP : Tomason: A Concept for Thinking Differently City Life Discontinuities and Discontiguities –

https://documentation.insp.gouv.fr/insp/doc/CAIRN/_b64_b2FpLWNhaXJuLmluZm8tRV9FU1BfMTY4XzAyMDU%3D/tomason-a-concept-for-thinking-differently-city-life-discontinuities-and-discontiguities - Akasegawa Genpei : Anatomie du Tomason – Traduit du japonais, annoté et présenté par Sylvain Cardonnel – avril 2024