Les premiers hospices

D’après l’abbé Dobet [1], l’un des plus anciens hospices de Guingamp était situé sur la paroisse St-Martin. Il était déjà «ruineux» au XIVe siècle. Des réparations y furent entreprises par Charles de Blois mais son entretien (laissé à la charité publique) et son fonctionnement était loin de donner satisfaction. On disait que «les pauvres y mouraient de faim».

L’habitude était, à l’époque, de mettre les hôpitaux hors des villes, le principal fléau étant les «contagions» ou épidémies.

Les registres de la municipalité signalent celles de 1481-1482 (la grande peste qui dura 11 mois), 1517, 1532… On ne sait pas toujours de quelle maladie il s’agit ni comment elle se transmet, ni comment la soigner.

Le plus sûr est de protéger la population agglomérée en éloignant les personnes atteintes.

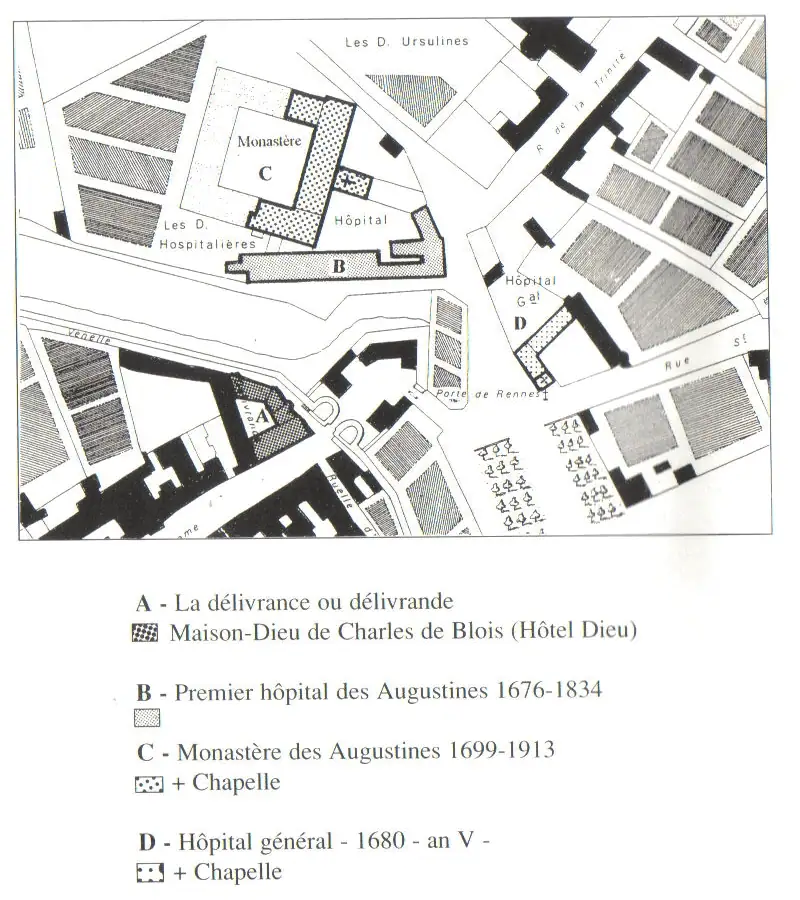

Charles de Blois fit construire ou reconstruire en 1351, intra-muros, une «Maison-Dieu» à l’extrémité est de la rue Notre-Dame, tout près de la porte de Rennes. Une partie du terrain aurait été cédée (ou vendue) par le sieur Morell propriétaire, à l’époque, de l’hôtel dit «des monnaies», [2] dont le fils fut évêque de Tréguier de 1385 à 1401[3] Ce fut l’hôpital connu sous le nom de la «Délivrance» ou «Délivrande»; il allait rester en service jusqu’en 1676.

Un autre établissement hospitalier aurait existé dans le faubourg de la Trinité. On y attache un temps le nom de Pierre le Bricquir, un des 4 vicaires [4] de Guingamp. Il était bien sûr doté d’une petite chapelle et un terrain contigu servait de cimetière pour les pauvres décédés à l’hôpital.

De toute façon la capacité de ces établissements est très réduite : la salle commune offre, au maximum, une vingtaine de lits et, en cas d’affluence, plusieurs malades partagent la même couche.

Deux léproseries complètent ce dispositif sanitaire : l’une, près du Vally, nommée «la Palestine», l’autre, sur le territoire de la Trêve de Saint Michel en Plouisy, appelée «la Madeleine».

La «Maison-Dieu» fondée par Charles de Blois dispose, dès le début, d’un financement officiel : les taxes levées lors de la foire de la fête patronale, ou «Indulgences Sainte Marie», au début de Juillet.

S’y ajoutaient les donations des particuliers sous forme de dons en argent, de «rentes» (en espèces ou en nature), de terres ou de maisons, dont l’ensemble constitue le «rentier des pauvres» [5] et des fondations de «lits».

Le début du XVIIe siècle fut marqué par une succession « d’épidémies » mal définies » : 1623, 1629, 1630 (50 personnes malades en même temps) 1638-39.

A cette époque on parle de « contagion », on commence, à se rendre compte de la façon dont les maladies se propagent et l l’on prend quelque précautions.

– En 1628 on nomme des commissaires pour avoir soin des malades Un chirurgien, appointé 50 livres par mois, doit traiter et rnédicamenter les malades. De plus, il doit visiter les maisons suspectes.

– En novembre, l’alerte étant passée, le gardien des «pestiférés» doit se retirer pendant un mois dans un lieu isolé afin de se «desairer». Il reçoit 24 livres en compensation.

– En 1638, sur la nouvelle que la contagion est à Morlaix, toutes les mesures sont prises pour éloigner les mendiants : des bourgeois sont nommés pour se tenir aux portes de la ville et empêcher les suspects de contagion d’entrer en ville. Au XVIIIe siècle ce rôle est dévolu officiellement à un «chasse-gueux».

– En 1639 le maire congédie le fermier de Mezanfoire [6] afin de loger les malades de la contagion.

Il n’y a, en service, que la Délivrance manifestement insuffisante en capacité et surtout en personnel stable.

En mai 1626 une initiative commune du maire et d’un père capucin [7] aboutit à ce que «quelques filles pieuses et d’honnêtes familles de la ville» acceptèrent de se dévouer aux soins des malades.

Quelques aménagements permirent de les loger dans l’hôpital et on construisit même un nouveau bâtiment en 1628. Mais, à nouveau en 1631, il n’y a plus aucun personnel permanent.

– En 1648 on engage «une fille… pour avoir soin des pauvres».

– En 1669 un nouvel accord est passé dans le même but avec une certaine Mademoiselle Delisle… et comme toujours les bâtiments se dégradent; cela entraîne des réparations, toujours calculées au plus juste, mais ne remédie ni à l’exiguïté, ni à la vétusté des lieux.

Il est possible qu’ait été fondé, vers le milieu du siècle, hors les murs, un établissement d’accueil pour les mendiants et les vagabonds : première esquisse de ce qui sera plus tard «l’Hôpital général» sur lequel nous reviendrons.

(Cela s’était produit, vers 1660 à Tréguier, pour abriter miséreux, orphelins, enfants abandonnés…).

Il subsistait grâce aux quêtes et aux aumônes.

C’était vraisemblablement une fondation privée, tandis que la «Maison-Dieu» de la Délivrance, gérée par un gouverneur, faisait partie des institutions municipales.

Cette fonction de gouverneur allait de pair avec celle de gouverneur de l’église et celle de procureur de la commune (ou maire) et nul ne pouvait accéder à cette dernière fonction sans avoir auparavant exercé et fait ses preuves dans les deux autres.

Entre 1603 et 1751, sur 37 gouverneurs de l’hospice, 24 furent aussi maires de Guingamp. Les mêmes familles occupent ces fonctions, parfois sur plusieurs générations : les Le Brun, Chaillou, Rocquancourt, de la Grève, Bobony, Binet, Landois, Moysan, Le Goff, etc.

[1] . in «Histoire de Guingamp» publiée dans les Cahiers du Trégor n° 5 à 25.

[2] Sur ce même emplacement fut élevé, au XVIIe siècle, un hôtel particulier qui devint «auberge» et fut, plus tard, connu sous le nom d’Hôtel de l’Empereur.

[3] Son enfeu, très mutilé sous la Révolution, est encore visible dans le collatéral Sud de l’église Notre-Dame à Guingamp (dit Chapelle St-Jacques ou Chapelle des Orgues).

[4] Il n’y avait pas, jusqu’au XVIIe siècle, de «curé» mais 4 vicaires, chacun d’eux exerçant, à tour de rôle, le gouvernement de la paroisse Notre-Dame.

[5] Nous donnerons un peu plus loin des exemples de ces rentes, le «rentier des pauvres» restant, pendant plusieurs siècles, la principale ressource des hôpitaux de Guingamp

[6] C’était, en Pabu, un convenant qui appartenait à la communauté de ville. Il rapportait, chaque année, environ 140 livres (en 1608).

[7] Depuis 1615 les Capucins étaient installés au Penker.