Le retable de Pédernec

Par MM. J.-P. Rolland et Jef Philippe

Version pdf : clic ici

Après plus de 20 ans de mariage, le Roi Louis XIII et la Reine Anne d’Autriche n’ont toujours pas d’enfant. Afin que le couple royal ait enfin un héritier, 3 neuvaines (série de prières poursuivie pendant neuf jours) en l’honneur de la Vierge Marie, sont célébrées au nom de la Reine, ·du 8 novembre au 7 décembre 1637, la première neuvaine à Notre Dame de Cotignac en Provence, la seconde à N. D. de Paris, la troisième à N.D. des Victoires à Paris (église du couvent des Visitandines où était Madame Louise de la Fayette qui sa chaste favorite). Le 10 février 1638, le Roi fait publier l’édit officiel de la Consécration à La Vierge Marie, du roi et de la France.

C’est cet événement que commémore ce tableau. Le 5 septembre 1638 nait Louis XIV, prénommé Louis-Dieudonné, en raison de l’aspect miraculeux de sa naissance. Cette même année 1638 sont commandés et l’autel et le tableau. Le tableau avait été commandé par les Capucins du couvent de Guingamp pour la confrérie du Rosaire de Pédernec.

Composition

À gauche, comme indiqué en bas du tableau par son nom latin, c’est saint Dominique, fondateur de l’ordre des Frères Prêcheurs (ou Dominicains). La bêche qu’il tient à la main droite est encore fichée en terre au pied du rosier qu’il vient de planter : immense rosier qui s’épanouit dans le ciel en une rose géante jusqu’à la Vierge à l’Enfant, et sur le tronc duquel il appuie sa main gauche. Symboliquement il « appuie » son ordre sur le Rosaire dont il fut l’un des initiateurs.

À droite, le frère qui arrose le rosier aurait pu être le bienheureux Alain de la Roche, dominicain d’origine bretonne qui fut, après Dominique Guzman, l’un des plus actifs propagateurs de la dévotion du Rosaire. C’est lui qui figure sur une gravure ancienne ayant pu servir de modèle ici. Cependant l’inscription en rouge au bas du tableau, en partie occultée par le tabernacle, porte le prénom de Vincentius, Vincent. Sauf erreur, il ne peut s’agir que du dominicain saint Vincent Ferrier.

L’inscription en rouge, que nous sommes parvenus à lire, dit « S’ (sanctus) Dominicus plantavit / S’ Vincentius rigavit » (St Dominique planta, St Vincent arrosa). En effet, Vincent Ferrier (1350-1419, mort à Vannes) joua un rôle dans la propagation du Rosaire. Il jouissait d’une grande popularité en Bretagne.

Au niveau des visages des deux frères prêcheurs on distingue deux écussons identiques, aux armes de Bretagne. Un peu défraîchis, ils ont en fait été effacés en 1670 puis restaurés par la suite.

Le coin droit du tableau porte la mention « .Fecit. » (= a fait) : le nom du peintre a été effacé, il n’en reste que le point.

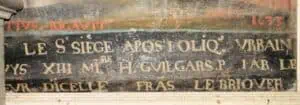

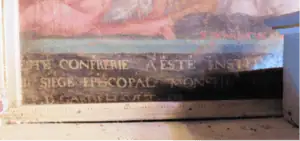

Le bas du tableau est une bande noire porteuse de noms. Il n’est possible d’en lire qu’une partie, à cause de son centre occulté par le tabernacle. On devine cependant qu’il est question d’une Confrérie (du Rosaire sans doute), le siège épiscopal étant tenu par Mgr Guy [Guy Champion, évêque de Tréguier de 1620 à 1635], le siège apostolique par Urbain [VIII], le roi étant « Louys XIII ». Est mentionné Gardehaut (patronyme rare, parfois écrit Gardeot, attesté à Guingamp et Pédernec), de l’ordre (des Prêcheurs, ou des frères Mineurs-capucins ?), un MIRE [Messire ?] H. Guilgars, et Frãs [François] Le Briquer (probablement le recteur, avec une variante dans le nom, à moins qu’il ne s’agisse d’un quasi-homonyme, ce patronyme étant attesté avec différentes orthographes). Ce nom est précédé de l’expression « PROCUREUR D’ICELLE » (= de celle-ci, de cette confrérie) en partie occulté par le tabernacle ; on ignore si un autre nom de précède pas cette expression. Le procureur de la fabrique administrait les biens matériels de l’église et de la paroisse sous l’Ancien Régime.

|

|

|

|

Dans le coin inférieur gauche les personnages historiques de l’événement : on reconnait le Roi Louis XIII et la Reine Anne d’Autriche, le Pape Urbain VIII, se cachant en partie, Richelieu, et derrière la tête d’une femme non identifiée (de la famille royale ?). Très probablement Louise de la Fayette qui avait inspiré au roi les neuvaines en l’honneur de la Vierge Marie.

Le retable fut commandé à Alain Cauret (ou Cœuret), maître sculpteur à Plouisy, le 18 avril 1638 et sa construction dura sept mois. Il porte sur une colonne l’inscription : M F LE BRIQUIR. Ce nom apparaît en signature des actes de baptêmes et autres à cette époque : c’est le recteur de la paroisse.

Les écrits qui reprennent les textes de Couffon (1888-1973) disent que le tableau date de 1635, or c’est 1633 comme en atteste la photo. Ces écrits mentionnent une inscription que nous ne retrouvons pas : « fait par Rigault et fait faire par François Briquir. » Il a dû y avoir une confusion entre le verbe latin « rigavit » (=arrosa) et le nom « Rigavlt ». Aucun peintre de ce nom n’apparaît dans la thèse de Maud Amoury (voir en bibliographie). Elle mentionne bien cependant que le tableau avait en effet été commandé le 19 juillet 1638 à Le Destay, maître peintre de Morlaix, payé le 20 mars 1639. Qu’il ait été « repeint en 1726 par le sr. Saint-Luc peintre de Lannion » reste à prouver.

On peut alors se demander pourquoi ce tableau de 1633 aurait été peint en l’honneur du vœu de Louis XIII qui eut lieu 5 ans plus tard… On voit également que les petits tableaux ronds évoquant les mystères du Rosaire sont en partie occultés, ce qui prouve que le tableau n’a pas été d’abord conçu pour les dimensions du retable. De même on peut penser que les inscriptions au bas du tableau, en lettres blanches sur fond noir, ont été ajoutées a posteriori, peut-être en 1638 à l’occasion de la construction du retable. En fait, le peintre a fourni en commande un tableau qui à l’origine ne fut pas conçu pour la place où il se trouve. Que son nom ait été effacé témoigne de l’intervention d’un tiers.

On peut aussi se demander si les personnages situés à gauche du tableau n’ont pas été rajoutés à postériori pour correspondre au vœu de Louis XIII.

|

|

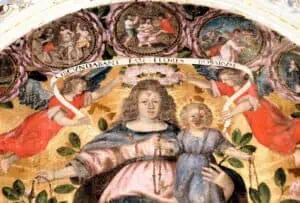

Au sommet du tableau, la Vierge à l’Enfant est couronnée de roses, l’ensemble étant surmonté d’une banderole portant les mots : « circumdabant eam flores rosarum » (des fleurs de roses l’entourent). Couronne et banderole sont tenues par des anges. Il s’agit d’une citation latine extraite du premier répons de l’office des Matines chanté au matin de la fête de l’Assomption. L’ensemble du répons, désigné par ses premiers mots « Vidi speciosam… » est composé d’expressions tirées du Cantique des Cantiques. Il a servi de base à des compositions chorales. Il est évident que les commanditaires de ce tableau avaient une visée théologique cohérente.

J.-P. Rolland et Jef Philippe (mai 2025)

Bibliographie :

- René Couffon, Répertoire des églises et chapelles du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier (jusqu’à Lantic), dans Société d’émulation des Côtes-du-Nord, 1938, tome 70, p. 1-210 (lire en ligne)

- René Couffon, Répertoire des églises et chapelles du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier (suite – Lanvallay-Saint-Hervé), dans Société d’émulation des Côtes-du-Nord, 1939, tome 71, p. 1-265 (lire en ligne)

- René Couffon, Répertoire des églises et chapelles du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier (suite et fin – Saint-Igeaux-Saint-Helen – Saints bretons honorés dans les Côtes-du-Nord, Table chronologique des églises, Mobilier, Architectes, maîtres maçons et maîtres d’œuvre, artisans et artistes), dans Société d’émulation des Côtes-du-Nord, 1940, tome 72, p. 1-246 (lire en ligne)

- Maud Hamoury, La peinture religieuse en Bretagne aux XVIIe et XVIIIe siècles – Presses Universitaires de Rennes, 2010

- Wikipedia : diverses recherches.