Le retable de la basilique

Par M. Jean-Pierre Colivet

(Les photos sont cliquables pour les ouvrir en grand).

Fichier pdf : clic ici

La basilique Notre-Dame de Bon Secours de Guingamp recèle un vrai trésor architectural, allant de son ossature de pierre aux innombrables éléments de décor comme les statues, les culots ou enfeus par exemple. Ici, l’on détaillera les panneaux du retable de la basilique.

Retable

Le mot retable vient du latin retro et tabula, c’est-à-dire « en arrière de la table d’autel ». Il s’agit en général d’une œuvre peinte ou sculptée, ou les deux à la fois, dressée en retrait sur la table d’autel dans une église ou une chapelle.

Ils ont une fonction didactique, qui enseigne la doctrine fixée par le Concile de Trente (trois sessions de 1542 à 1563), le culte de la Vierge et le culte des saints. L’abondance décorative, la richesse constituent un hommage à Dieu. La fonction va même au-delà de la ferveur, de l’esthétisme ou de l’ostentation ; la perpétuité, la transmission de génération en génération est primordiale. On a recours aux meilleurs artistes pour décorer ce qu’il y a de plus précieux dans l’église.

À Guingamp

Une partie de ce magnifique retable (bas relief) souvent admiré par les fidèles ou les visiteurs se situe au fond du chœur sur le chevet plat. Autrefois il ornait la chapelle de Bonne-nouvelle à Porzanquen (elle était située dans le carrefour en haut du jardin public ; voir le plan : clic), rasée au début du XXe siècle (1910) pour des commodités de circulation et aussi à cause d’un certain état de délabrement. Il a été transféré à la basilique en 1960.

Celui-ci, en bois polychrome, d’inspiration flamande a été réalisé au XVIe siècle. Il se compose de quatre scènes : l’arrestation de Jésus, la montée au calvaire, la mise au tombeau et la résurrection. Si l’on est au fait de l’histoire religieuse, on voit tout de suite qu’il manque un élément : la crucifixion dont on reparlera plus loin, après le détail des quatre panneaux. Ceux-ci ont pour dimension 55 cm par 55 cm.

L’ensemble des personnages est en costume d’époque, la Renaissance.

Pour des raisons de clarté, les jours cités ci-dessous correspondent à ceux utilisés aujourd’hui pour la semaine sainte. Saint Jean fixe la Passion du Christ à la veille du jour officiel de la Pâque Juive.

Les noms des tableaux décrits ci-dessous sont ceux utilisés sur le site du ministère de la culture.

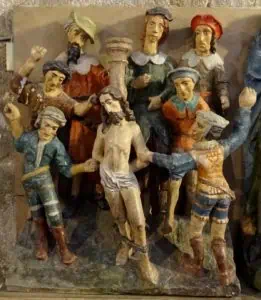

Flagellation du Christ

Sur le premier panneau du retable (le plus à gauche) on y voit un certain nombre d’éléments intéressants illustrant les récits des différents Évangiles.

Au centre, Jésus presque nu est attaché à un poteau. Deux gardes au premier plan le tiennent et le frappent (les bras sont levés) ainsi qu’un troisième au second plan. Les autres personnages se contentent de regarder.

Portement de Croix

Sur ce panneau, on voit Jésus portant sa croix sur son épaule gauche. Elle est très lourde et fait que Jésus va tomber trois fois. Alors le centurion qui dirige cette montée au calvaire va réquisitionner un homme, Simon de Cyrène, pour l’aider à porter son instrument de torture. Sur le panneau, on peut le voir, à gauche, habillé en vert. Devant Jésus, pour abréger une partie de ses souffrances, une femme lui a essuyé le visage. C’est Véronique dont le linge restera marqué de l’image du visage du Christ.

À l’arrière-plan à gauche, on voit en tenue bleue, Marie, la mère de Jésus et en rouge certainement l’apôtre Jean. Des soldats s’affairent pour faire avancer ce cortège.

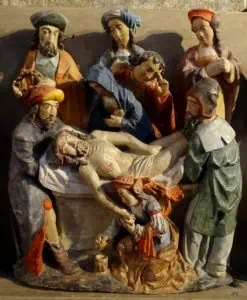

Mise au tombeau

Après son décès, Jésus est descendu de la croix et mis au tombeau. Sur le panneau, on voit Joseph d’Arimathie et Nicodème déposant le Christ sur son suaire au sépulcre. La plaie au côté causée par la lance du soldat romain est bien visible. L’apôtre Jean est au centre. Marie est penchée sur le corps de son fils. Les autres femmes du panneau sont certainement Marie de Magdala (au premier plan, richement habillée, se préparant à embaumer le corps), Marie-Salomé et Marie Jacobé. Un homme en haut et à gauche tient en ses mains la couronne d’épines. Mais qui est-il ? Sans doute un ami des deux autres hommes.

Résurrection du Christ

On y voit Jésus sortant de son tombeau le dimanche matin (jour de Pâques) tandis que quatre légionnaires romains derrière lui et à ses pieds sont plus ou moins endormis, surpris ou effrayés. L’un, à gauche, tient une arme dans ses mains. Jésus porte une tunique rouge, couleur du martyre et de la royauté.

Tout au fond en haut, on peut voir une ville, certainement Jérusalem. À droite, un ange prie.

Un cinquième panneau ?

Il se peut également qu’au lieu d’un panneau il y ait eu une croix ouvragée possédant tous les symboles liés à cet épisode.

En conclusion

Ce retable Guingampais, d’inspiration flamande, est un magnifique hommage à la passion et à la résurrection de Jésus-Christ, mis en valeur dans le chevet de la basilique.

Ainsi que dans une bande dessinée on peut y lire cet épisode fondamental de la vie de Jésus. Comme le disait l’apôtre Paul dans son épitre aux Corinthiens (1 Cor. 15:3-8), « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l’avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures ; qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures… »

C’est ce qui nous est donné d’admirer depuis la Renaissance.

Jean-Pierre COLIVET, mars 2021

Merci au Père Marzin et à Jef Philippe pour leur relecture.

Compléments

- Statut juridique du propriétaire : propriété de la commune

- Typologie de la protection : Classé au titre objet

- Date et typologie de la protection : 1965/12/06 : classé au titre objet

Références

- Les Évangiles

- Synopse des quatre Évangiles, R.P. M.-J. Lagrange, O. P, librairie Lecoffre, 1948

- Fascicule n°20 des Amis du patrimoine de Guingamp page 34

- Fascicule n°47 des Amis du patrimoine de Guingamp page 27

- Quelques compléments sur Wikipédia

- Définition du mot retable (1)

- Définition du mot retable (2)

- Base Palissy (ministère de la culture) : les panneaux

Photos

- Retable et calvaire de Gurunhuel : Jean-Pierre Colivet

- Retable de Dijon : extrait du retable de la crucifixion. Musée des beaux-arts de Dijon (Côte d’Or, France).