Le quartier Saint-Sébastien

Par M. Maëlwenn DAREAU

Ce quartier longeant le Trieux, connu pour son ancienne usine à gaz, ses lavoirs et ses prairies, est un faubourg dont l’histoire remonte fort loin…

Une histoire que nous allons revivre. Une histoire qui se mêle avec le faubourg de Saint-Michel, du Trotrieux et à l’ombre du Château des Salles…

Malheureusement, nous n’avons que très peu d’archives sur son histoire.

Ce que nous savons, c’est que le nom de ce quartier vient d’une petite chapelle du même nom. Cette dernière fut édifiée à la fin du XVIe siècle par Madame de MARTIGUES en mémoire de son époux Sébastien de Luxembourg, seigneur de Penthièvre.

(Cliquez sur les images pour les ouvrir en grand)

Sébastien de Luxembourg-Martigues

Arrêtons-nous un instant sur Sébastien de Luxembourg-Martigues.

Il est né vers 1530. Il est Fils de François de Luxembourg et de Charlotte de Brosse, qui était la fille de René de Brosse et sœur de Jean IV de Brosse comte de Penthièvre et duc d’Étampes. Vicomte-prince de Martigues et comte de Penthièvre depuis 1559, il fut nommé duc de Penthièvre par le roi de France Charles IX le 15 septembre 1569. Il épousera en janvier 1561 Marie de Beaucaire (1535-1613). Ils eurent une fille Marie qui épousera en 1575 Philippe Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur (1558-1602).

Sébastien de Luxembourg participera à la dixième guerre d’Italie (1552-1556)

Il sera nommé gouverneur de Bretagne en 1565 et trouvera la mort à Saint-Jean-d’Angély en 1569. Son corps sera inhumé dans l’église des Cordeliers à Guingamp. Mais en 1591, pendant la guerre de la Ligue (une des phases des guerres de Religion), elle fut détruite. Au début du XVIIe siècle, Marie de Luxembourg, sa fille, fit transférer sa dépouille dans le caveau de la basilique de Guingamp (cf. Wikipédia pour des informations complémentaires).

En mémoire de son mari, sa femme édifia une chapelle qui porte son nom, qui donnera le nom de ce quartier.

La chapelle Saint-Sébastien

Dans son ouvrage sur l’Histoire de Guingamp Sigismond ROPARTZ nous décrit la chapelle ainsi : « Sur le territoire de Saint-Michel, pieuse flatterie au duc Sébastien de Luxembourg. Cette chapelle, qui n’offre rien de remarquable, servit d’église à la paroisse Saint Michel, dans les dernières années. C’est aujourd’hui un magasin ». De plan rectangulaire et sans aucun style d’après les descriptions, elle était située sur le chemin de la rue des Salles au moulin de la ville dans le long d’une allée bordée d’arbres…

Benjamin Jollivet cite Saint-Sébastien dans son ouvrage (1856) ainsi : « Nul, parmi nous, n’a connu l’église Saint Michel. Reconstruite en 1350 par Charles de Blois, elle n’était plus qu’une ruine quatre siècles plus tard, c’est à dire, dans les premières années de la seconde moitié du dix-huitième siècle. De cette époque jusqu’à la Révolution, les fidèles de cette paroisse se réunirent pour l’exercice de leur culte dans la chapelle dite de Saint-Sébastien, sise au faubourg de ce nom… »

Enfin, saint Sébastien était un saint très vénéré surtout au XIVe siècle. Il était invoqué pour lutter contre la peste et les épidémies. La chapelle fut construite en mémoire de Sébastien de Luxembourg, mais peut être aussi à saint Sébastien ? Sûrement qu’une statue du saint se trouvait dans la chapelle mais qui a disparu depuis ?

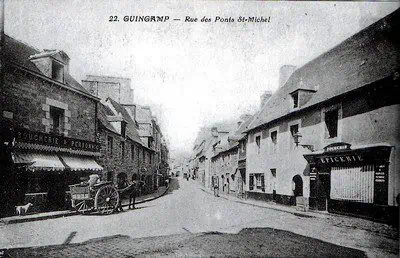

Le quartier

La venelle de Saint Sébastien était l’un des accès vers cette vaste prairie… Ses terres appartenaient au marquis du château des Salles… Mais il existait un gué pour traverser le Trieux du Moulin de la Ville à la prairie de ce quartier.

Au début des années 1855, la municipalité voulu élargir cette venelle, coincée entre deux propriétés…mais au vu de la difficulté pour trouver un accord, la ville décida de percer une nouvelle rue, partant de la rue des Salles jusqu’au moulin de la ville : L’actuelle rue Saint Sébastien. Ce qui permit de désenclaver ce quartier afin de permettre aux véhicules de circuler plus facilement vers le Trieux. Une première passerelle verra le jour en 1874, enjambant le Trieux pour desservir le faubourg du Trotrieux. Un projet de pont sera initié en 1937 par la municipalité, pour la somme de 580 000 francs de l’époque… Mais, ce pont routier ne verra le jour qu’en 1960.

Le quartier s’agrandira, et une nouvelle rue naîtra durant les années 1920 : la rue Marcelin Berthelot. C’est dans cette rue que va naître la première cité ouvrière en 1930 initié par Paul Le Jamtel, le fondateur de l’office HLM de Guingamp (voir article sur Paul Le Jamtel).

Il existe encore de nos jours, quelques rares vestiges de cet éclairage au gaz : support de réverbère sur la façade de la maison de Mme Le Floc’h-Prigent dans la rue de Général De Gaulle et sur le haut du mur de l’escalier de la place du Vally donnant accès de la place des petits cochons ainsi qu’à la tour de Traouzac’h.

L’usine à gaz sera en activité d‘août 1893 (usine construite en à peine un an) à 1935. Durant son activité, plusieurs concessionnaires se sont succédé : la Société Auxiliaire de Distribution, la Compagnie de l’Éclairage des villes et des eaux, puis la Société Régionale d’Exploitation Gazière Électrique (Conseil municipal du 14/06/1929). Cependant, lors du Conseil municipal du 24/04/1935, il est décidé que la Société LE BON et Cie (basée à Saint-Brieuc), sera le nouveau concessionnaire de l’usine à Gaz de Guingamp, et c’est à cette même date qu’elle sera rattachée au feeder ou conduit d’alimentation de Saint-Brieuc (ouvrage de Marcel GAUTIER L’énergie dans la région de programme dite de Bretagne publié en 1968).

L’usine à Gaz fermera définitivement ses portes dans les années 1960.

L’usine à Gaz sera démolie pour laisser place à un parking en 2006.

Saint-Sébastien reste ce quartier qui évolue au rythme du Trieux… Un quartier méconnu, une histoire oubliée, mais qui n’attend qu’à être écoutée…

Maëlwenn DAREAU

Commentaire provenant d’un fidèle lecteur (M. Élie MARTIN)

Il y avait une petite prairie en face de l’usine. Enfant, avec mon frère Pierre on y gardait les vaches pendant nos vacances d’été. Nous venions de la ferme des Salles, en empruntant la rue des Salles et la venelle. Nous pouvions savoir l’heure en regardant la basilique. Cette prairie a d’abord été remplacé par une plantation d’arbre propriété du Marquis et aujourd’hui par un parking. On pêchait des gardons. Ma grand-mère et ma mère venaient laver du linge (avant 1960).

Sources

• Archives municipales

• Sigismond ROPARTZ

• Benjamin JOLLIVET (Les Côtes du Nord histoire et géographie de toutes les villes et communes du département)

• Simonne TOULET

• Photos anciennes : Jacques DUCHEMIN