Les prisons de l’Ancien régime

La rénovation de la prison au 10 avril 2018 (article de l’Écho avec 30 photos) : clic ici

La période révolutionnaire et après

La prison de 1840, rénovée en 2018 (article complet)

1. La prison de la Porte de Rennes

Toutes ces procédures criminelles dégagent des informations sur l’organisation interne des prisons de Guingamp, complétées par les indications plus sèches contenues dans les procès-verbaux de visite de la porte de Rennes. ,

L’organisation interne de la tour

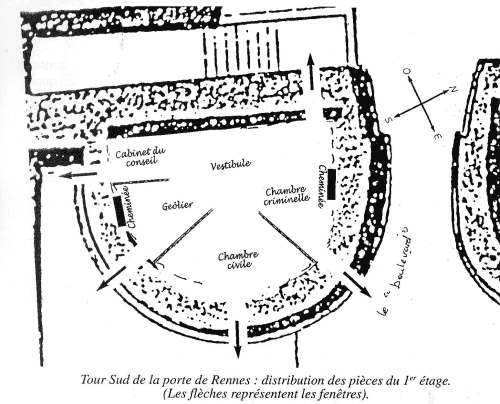

Les plans anciens nous montrent très bien les deux tours de la porte de Rennes avec la légende « prison ».

La tour nord, était probablement plus particulièrement affectée à l’enfermement des militaires. Quand ils étaient peu nombreux, les prisonniers étaient rassemblés dans une même tour, la tour sud, côté château, dont on voit très bien l’accès par un escalier sur le plan.

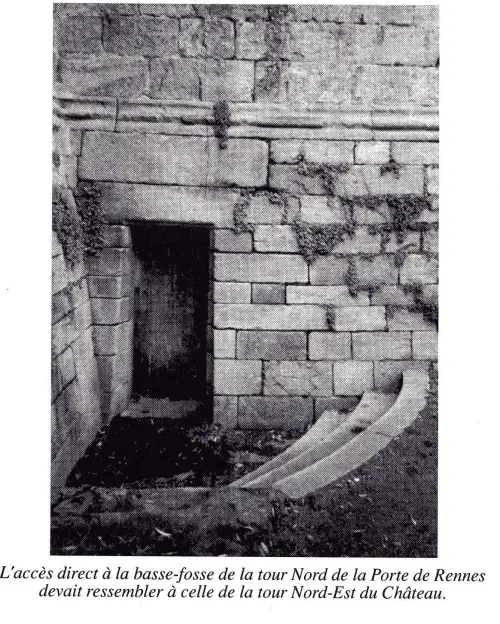

Au rez-de-chaussée de la tour nord, la basse fosse avec son cachot. La basse-fosse a une porte d’entrée indépendante.

La « première porte » du cachot est en face de la porte d’entrée. Un escalier de pierre permet d’accéder au premier étage. Une fenêtre, qui donne sur la porte de Rennes, surplombe une canonnière, du même type que celles que l’on peut encore voir sur la tour sud-ouest du château.

Le rez-de-chaussée de la tour sud est identique à celui de la tour nord, avec son cachot au rez-de-chaussée et une fenêtre « du côté de la porte de Rennes ». On y enfermait les prisonniers les plus dangereux, les jambes et chevilles enserrées par des anneaux de fer et goupilles scellées dans les murs.

Le sieur de Portville, subdélégué de Guingamp au milieu du siècle, nous donne un exemple d’utilisation de ce cachot. En juillet 1745, il y a fait enfermer « en qualité d’espion ou de voleur » un homme arrêté par les paroissiens de Plougonver : « II fait quelquefois l’imbécile quoi qu’il ne le soit pas. […] Il est toujours détenu dans le cachot dans la vue que la misère et le mal l’eussent déterminé à dire d’où il venoit.

Au-dessus de la basse-fosse, le premier étage de la tour sud comprend plusieurs « chambres ». On y accède directement côté rue Notre-Dame, par un escalier extérieur en pierre. Un gros anneau attaché à la lourde porte d’entrée dans la tour permet d’appeler le geôlier. Il loge là, avec sa famille.

L’appartement, exposé au sud, est éclairé par une fenêtre grillée qui donne « sur les douves » du château. De là, le geôlier peut contrôler tous les mouvements de la prison.

La « grande porte » dite aussi « porte du milieu » s’ouvre sur un vestibule qui distribue les autres pièces du 1er étage et l’accès aux niveaux supérieurs.

Dans le cabinet du conseil, situé à droite en entrant, les magistrats procèdent aux auditions des prisonniers, à l’abri des oreilles indiscrètes des autres détenus. La pièce, de taille modeste, est éclairée par une fenêtre donnant « sur le Vally ». Le vitrage est constitué de plusieurs petits carreaux ; cinq d’entre eux forment un losange au milieu de la fenêtre. Une cloison de bois et torchis percée d’une fenêtre grillée en bois sépare le vestibule du cabinet du conseil.

Le vestibule ouvre aussi sur la porte de la chambre civile, dite « chambre du milieu», éclairée par une fenêtre «vers la porte de Rennes». C’est probablement l’emplacement ancien de la chapelle.

Les prisonniers sont gardés dans la chambre criminelle, exposée au nord-ouest. La pièce, dont la superficie[1] avoisine les 28 m2, est éclairée par deux fenêtres : l’une donne sur la rue Notre-Dame, « du côté de Notre-Dame de la Délivrance », l’autre donne « sur le boulevard ».

Dans la chambre criminelle, il y a aussi une cheminée en pierre et des « commodités[2] » dans un coin.

L’escalier qui distribue le deuxième étage commence par une marche en pierre, puis deux marches en bois, pour n’être plus ensuite qu’une échelle plate, sans garde-corps[3] dans sa partie basse, avec dans sa partie haute. Le rédacteur des procès-verbaux de visite de la prison de Guingamp est toujours contrarié par le fait que cet escalier, qui est la voie naturelle pour se rendre à la chapelle, débouche trop près de la chambre où sont enfermées les femmes[4].

La chapelle se trouve au-dessus de la chambre civile. On ne sait pas pour quelles raisons elle a été transportée au troisième niveau de la tour. La porte de la chapelle est imposante: 1,95m de large sur 2,60m de haut[5]. Une fenêtre donne sur le boulevard.

À gauche de la chapelle, la chambre de la question donne sur le Champ-au-Roy. C’est la pièce réservée aux interrogatoires musclés sous le fer rougi du bourreau. Il va sans dire qu’il y a une cheminée dans cette pièce.

La chambre des femmes est la dernière des pièces mentionnées à ce troisième niveau. Elle a elle aussi une fenêtre et une cheminée.

Le quatrième niveau de la tour sud de la porte de Rennes est occupé par des greniers. Il y a trois fenêtres dans le toit, l’une d’elle est au-dessus de la chapelle.

Un bâtiment vétusté et délabré

Ce qui frappe à la lecture des procès-verbaux de visite de ces prisons, à partir de 1681 et pendant le XVIIIe siècle, c’est leur état d’extrême délabrement.

La fenêtre idéale de la porte de Rennes est une fenêtre à châssis de bois fixée dans les murs par des pattes métalliques (« des entrans »), une fenêtre vitrée avec volet de bois, serrure et grille en fer. Mais les châssis sont descellés du fait de la rouille, les carreaux sont cassés pour la plupart, les volets ne tiennent plus et les grilles rouillées qui n’ont plus tous leurs barreaux ne servent plus à grand-chose.

Il faudrait aussi refaire les portes intérieures dont les planches sont disjointes, vermoulues, surtout dans le bas, et changer pratiquement toutes les serrures et les clés, quand elles existent encore. À la porte d’entrée de la geôle, la planche du milieu sur laquelle est fixée la serrure est fendue, « de sorte que les clous ne peuvent y avoir de prise[6]», ce qui est quand même un peu gênant pour une porte principale de prison…

À l’horizontale, planchers et doublures entre les différents niveaux de la tour (4,54 m de hauteur sous plafond[7]) sont dans un état de vétusté avancé. Des tuiles qui formaient autrefois le plancher, il ne reste quasiment rien. On a comblé les vides avec de la « terrasse[8] » et du bois. Comme les poutres sont en bien mauvais état (certaines sont même cassées), elles ne tiennent plus les doublures (plafonds).

À la verticale, ce n’est pas mieux : les cloisons de torchis et bois ont besoin d’être reprises, il faudrait même penser à les refaire complètement ; surtout celle qui longe la chambre des femmes, qu’il faudrait faire en pierre, « parce que ledit mur doit faire séparation entre la chambre des filles et le passage pour aller à la chapelle ». La cloison du vestibule[9] (4,54 m de large) doit être refaite à neuf, tout comme sa porte.

II manque des marches et des rampes aux escaliers et celles qui sont encore en place sont vermoulues.

Pour la seule chambre criminelle[10] (6,17 m sur 4,54 m), la pièce où, en principe, toutes les garanties devraient être prises, il n’y a plus de plancher qui tienne en deux endroits, les poutres qui le supportent sont cassées, il faudrait en mettre deux neuves de 5,50 m chacune et il y a 12 mètres de planches à changer. Le plafond est aussi en très mauvais état, les carrées de fenêtre ont besoin d’être reprises, il manque des serrures. Le manteau de la cheminée est prêt à tomber. Quant aux latrines, elles « sont de nulle valeur et impraticables »

Dans la chambre civile, les six grosses poutres (27 cm de section et 4,54m de long) sont à changer.

Chez les femmes, ce n’est pas mieux, puisqu’il n’y a même pas de plafond, la fenêtre n’a plus de volet, et il faut changer 20 m de planches.

Le gros œuvre est en piteux état. Pourtant, au début du siècle, on s’était résolu à refaire la charpente et la toiture, et ce n’était pas un luxe : boiseries vermoulues, chevrons cassés et affaissés sous les lattes, ardoises pourries. Pour remettre à neuf la seule toiture de la tour sud, les experts avaient estimé en 1703 à 9000 le nombre d’ardoises nécessaires, sans compter les « clous, chevilles et garnitures à proportion[11] ». En 1739, la toiture est encore à peu près en bon état: une centaine d’ardoises seulement sont à .changer ou à fixer. En 1748, la toiture commence à se dégrader de nouveau du côté de la chapelle. Les lattes sont pourries car faute de vitres aux trois fenêtres de la toiture, l’eau s’est infiltrée, pourrissant la charpente de la chapelle et du chemin de ronde.

Le bâtiment a souffert du mauvais état prolongé de la toiture au siècle précédent. Au milieu du XVIIIe, les murailles sont couleuvrées, il faudrait les regarnir en pierre et chaux, rajuster les pierres qui sont dérangées sous la fenêtre de la chambre criminelle et refaire à neuf « la cage des lieux ou latrines qui menacent d’une prompte chute » !

L’accès de la porte sud aux murailles du château n’a rien à envier au reste : de l’escalier, il ne reste que la moitié du garde-corps, la carrée de bois pour entrer sur la muraille n’a plus de porte ni de fermeture, la maçonnerie des deux portes pour rejoindre le château par le haut des muraille est en ruine et sans fermeture. Le parapet qui donne sur les douves a besoin de réparations.

Les conditions matérielles et morales des prisonniers

L’état des lieux conditionne évidemment la qualité de la vie des prisonniers. Dans cette tour délabrée, les courants d’air sont alimentés par les fenêtres sans vitres et les volets cassés, l’humidité fait pourrir la paille, il n’y a pas toujours de feu dans les cheminées, les lieux d’aisance sont inutilisables… Autant dire que les conditions sanitaires sont déplorables. De plus, la promiscuité favorise le développement des maladies.

L’affaire Lorgeré[12] nous donne quelques renseignements sur ces problèmes d’hygiène et de santé.

Anne Lorgeré, née vers 1690, est femme d’Yves Souliman, laboureur. Elle demeurait avant son emprisonnement à Guingamp, le 30 juillet 1729, «au village de Pen an croissant, faubourg de la Madeleine, trêve de Saint-Michel, paroisse de Plouisy». Elle est accusée d’avoir volé à Catherine Laouenan, boulangère qui rentrait chez elle à Callac après le marché, un tablier dans lequel il y avait un peu d’argent et deux choux pommés. Ce vol de misère aurait eu lieu « près la croix à une portée de fusil du château des Salles appartenant à Monsieur le marquis du Gage, sur le grand chemin de Callac ».

Onze mois après son incarcération, Anne Lorgeré n’est toujours pas jugée, mais elle est malade. « En danger de mort » pour tout dire, au point que Joseph Bobony, sieur de Kergré, procureur fiscal de Guingamp, averti par le geôlier qui n’est autre que le brave Guillaume Davay, estime plus prudent de faire venir le sieur Julien Bruslé, « maître chirurgien juré de ce ressort ».

Ensemble, ils montent voir la prisonnière. Couchée près d’elle, dans le même lit, sa petite fille, deux ans et demi, est aussi malade que sa mère. Le chirurgien, diagnostique une « fièvre putride et pourprée » qui nécessite la séparation de la mère et de l’enfant. On transporte Anne Lorgeré dans le cabinet du conseil, à l’étage inférieur, car cette maladie exige « un endroit plus clos et plus chaud» que la chambre où sont ordinairement les femmes. La prisonnière est « forte épuisée ». Pour la guérir, Julien Bruslé prescrit de faire du « consommé » qu’il faudra lui administrer en potion toutes les trois heures.

La règle en prison est de se serrer à plusieurs dans le même lit. Les femmes partagent donc leur lit non seulement avec les autres détenues, mais aussi avec leurs enfants, emprisonnés avec leur mère quand ils sont en bas âge et qu’il ne se trouve personne pour s’en occuper.

Dans la chambre des femmes, il y a aussi les enfants nés en prison, car rien dans les ordonnances n’interdisait d’incarcérer une femme enceinte. La hantise était plutôt qu’une femme essaie de peser sur son avenir en se faisant faire un enfant en prison. Pour celles qui encouraient la pendaison, c’était un moyen de reculer l’échéance[13].

La séparation des sexes est une chose surveillée de près, mais les femmes peuvent circuler entre leur étage et celui réservé aux hommes sous la surveillance du geôlier.

Comme les femmes, les hommes dorment eux aussi à plusieurs dans le même lit. On apprend par Louis Geffroy père qu’il y avait en 1732 deux lits dans la chambre criminelle ; et par Julien Lahellec qu’il dormait dans le même lit que Guiot, Geffroy père et Geffroy fils… ce qui laisse penser que les autres se serraient à cinq dans l’autre lit !

Quelquefois, les effectifs grossissent d’un coup. Le 24 août 1758, une révolte éclate à la Roche-Derrien. Lorsque les auteurs – qui ont tenté de se saisir d’un dépôt d’armes, avec « excès et voyes de fait contre des officiers militaires » – sont arrêtés, ce sont 12 personnes qui le même jour sont emprisonnées à Guingamp (18 autres sont incarcérés à Tréguier). Il n’est pas sûr que ceux-là aient dormi dans un lit…

La nourriture est réduite au strict minimum : du pain, de l’eau. Les prisonniers peuvent préparer des repas dans la cheminée, s’ils ont pu acheter ou se faire apporter quelques denrées. Dons en nature, quêtes au profit des prisonniers, le plus souvent, c’est la charité publique qui améliore une peu leurs conditions matérielles. « Les prisonniers, sans les charités, périraient de faim[14]». Dans l’affaire Davay, le geôlier déclare qu’on avait fait le jour de l’évasion « une charité d’un peu de beurre aux prisonniers », et que si Françoise Le Boulch était en bas, c’est qu’elle lui avait demandé l’autorisation de descendre pour en avoir sa part.

Propos confirmés par l’intéressée : après être descendue dans la chambre criminelle « y prendre un peu de beurre […], elle se disposait à s’en retourner, quand ledit Davay l’engagea à rester encore, qu’il luy aurait donné de la soupe, sur ce qu’elle se plaignoit de n’avoir mangé que du pain sec depuis trois à quatre jours».

La charité, c’est aussi par exemple celle du sieur de Portville, qui, certes, fait enfermer son espion au cachot, mais lui fournit aussi des vêtements : « II est dans une grande misère et sy nul qu’il m’a fallu luy achepter des hardes pour le couvrir, autrement on n’en pouvait approcher[15]. »

Au chapitre des charités, il faut encore inscrire une fondation en faveur des prisonniers, qui leur permet de recevoir dans leur captivité les bienfaits de la religion catholique. Depuis le 6 février 1673, dix Guingampais ont promis de verser annuellement 45 livres, 2 sols et 6 deniers pour rétribuer un prêtre, qui devra dire la messe aux détenus tous les dimanches et fêtes, les instruire et les entendre en confession, et leur administrer tous les autres sacrements dont ils auraient besoin[16].

Deux généreux donateurs sont défaillants : Gabrielle de Boisgelin, dame douairière de Cadolan, avait promis 12 livres 18 sols de rente sur son douaire. Mais son fils aîné, l’écuyer François Pinart a employé la rente dans le partage de ses cadets. Quant à la rente promise par François Bodin, qui avait donné une pièce de terre sur la base de 13 livres 10 sols de rente, on s’est vite rendu compte que les charges en excédaient les profits. Avec ces deux défections, c’est la moitié de la fondation qui ne sera jamais versée…

Mais les prisonniers n’attendent pas forcément une messe pour pratiquer la religion. En 1732, pendant que la famille Bosson met au point son plan d’évasion, Julien Lahellec fait ses prières à genoux au pied de son lit.

Pour boire, il n’y a apparemment pas de problème. En 1732, Mauricette Dauge, femme de Jan Carmeran, dit «Latour» (le bien nommé!) ne tient pas encore l’auberge du Pélican à Rustang. Elle est « débitante avec son mary dans le boulevard joignant les prisons ». Les prisonniers, dit-elle, commandent eux-mêmes par la fenêtre donnant sur le boulevard, « par laquelle ils se font entendre facilement ».

Son mari est très compréhensif : il livre lui-même le cidre aux prisons. Le jour de l’évasion, il a livré 3 chopes de cidre, Davay est allé en chercher une quatrième, puis encore trois autres, Latour ne voulant plus se déplacer. La boisson tisse des liens entre prisonniers: on paie sa chope de cidre chacun à son tour, on le boit ensemble, et le geôlier partage ce moment de convivialité avec les détenus.

S’il faut croire Louis Galant, il arrive que le geôlier pousse aussi à la consommation. Le petit trompette assure qu’après avoir bu plusieurs chopes avec les prisonniers, c’est le geôlier lui-même qui lui a demandé « s’il payait bouteille. Il répondit que oui, et donna deux sols et six deniers… »

Au bout du compte, la prison de Guingamp apparaît comme une petite unité où geôlier et prisonniers cohabitent dans une ambiance presque familiale. Les détenus ne sont pas complètement isolés, il reçoivent la visite de leur famille dans la chambre civile sous le contrôle du concierge. Ils discutent au coin de la cheminée (sans feu en mars…), paient leur tournée de cidre, attendent les charités et pensent en toute logique à tout ce qui est de nature à améliorer leur misérable condition.

Pour ce qu’on a pu en voir, on peut dire que le geôlier de Guingamp est proche d’eux : il les aide, les soigne, leur rend des services. Tous les geôliers étaient-ils bons comme Guillaume Davay ? Difficile à dire… Les noms de quelques-uns d’entre eux se retrouvent dans les archives. En 1671, la geôle de Guingamp est affermée à Pierre Devien et sa femme Jeanne Chuquet[17]. Au début de l’année 1687, Philippe Gauthier doit laisser sa place à Guillaume Nicolas[18]… parce qu’il est lui-même incarcéré (pour avoir aussi favorisé une évasion ?) ; Guillaume Davay, dont on a beaucoup parlé, au moins de 1729 à 1732, Arthur Philippe en 1755. À la fin du siècle, Guillaume Dufaux succède le 4 floréal an VII à François Dufain, décédé[19].

[haut]

2. Avant et après la porte de Rennes

Les prisons de Guingamp sont bien localisées dans les tours de la porte de Rennes de la fin du XVIe à la fin du XVIII3 siècle. Auparavant, des documents nous permettent de situer les geôles guingampaises « au bas bout de la halle de cette ville[20] », c’est-à-dire tout près de l’ancienne cohue, dans le bas de l’actuelle place du Centre. Cette localisation est tout à fait logique puisque l’auditoire – le tribunal -était situé à l’étage, au-dessus des halles[21].

Pendant la période révolutionnaire, les portes de Rennes continuent à être utilisées pour les prisonniers de droit commun. L’apparition d’une autre sorte de détenus, les « suspects » ou contrevenants pour raisons politiques, religieuses, économiques entraîna l’utilisation à leur usage de l’ex-couvent des Carmélites (et même en cas de besoin de celui de Montbareil). Il y eut donc pendant toute cette période deux prisons et deux gardiens. La fin du Directoire voit la libération des « politiques » encore incarcérés, ce qui libère les locaux des Carmélites : bien qu’en assez mauvais état eux-mêmes, ils offrent cependant de meilleures garanties que les tours croulantes de la porte de Rennes.

Le 1er thermidor an VIII, la décision est prise de supprimer cette prison, les derniers prisonniers seront transférés le 20 messidor[22].

Que faire des tours désaffectées ? Vraisemblablement les démolir… Les pierres pourraient, dit-on en l’an X, servir à achever la construction de l’hôtel de ville-tribunal interrompue par la Révolution. Elle continuèrent tranquillement à se dégrader encore pendant 20 ans, devenues de plus en plus un obstacle à la circulation des personnes et des marchandises, et « aussi inutiles que nuisibles[23] » , comme les autres portes de la ville.

Il apparaît sur le cadastre de 1823 que ces deux vieilles tours ont disparu.

Finalement, la mise en application du plan général d’alignement de 1831 entraînera la démolition de la porte de Rennes en 1832. À cette date, la prison des Carmélites elle-même menace ruine, et il faut songer à en construire une autre… D’une prison à l’autre…

La nouvelle prison (résumé)

Pour une étude complète et illustrations, clic ici.

Elle est mise en service en 1840 et semble adaptée à l’application du système auburnien. Il ne s’agissait pas, ici, d’une modification d’une prison ancienne, celle des ex-Carmélites étant définitivement abandonnée. Il s’agissait d’une création et, à dire vrai, d’une «petite» prison d’arrondissement. C’est l’occasion, sans doute, de faire une «expérimentation en modèle réduit » de la théorie de l’inspecteur général des prisons, le briochin Charles Lucas. Nous savons que la décision de construire et le choix du type de construction venaient de Paris, et que l’architecte, Louis LORIN, était de St-Brieuc. Comment ne pas soupçonner, ici, l’influence de Charles Lucas ? En tout cas la coïncidence est intéressante.

Quelques remarques après examen du plan :

Le souci primordial est d’assurer « l’enfermement ». Les cellules sont au centre du dispositif, entourées d’une ceinture de cours et préaux vers lesquels les prisonniers n’ont aucun accès direct : seules les petites fenêtres grillagées des cellules percent les murs extérieurs ; Puis viennent les deux murs et le chemin de ronde.

Le choix de l’emplacement près de la caserne Saint-Joseph (effectif moyen, au XIXe siècle, 50 hommes) complétait le dispositif de sécurité et un renfort en cas d’évasion (iI n’y eut que trois tentatives…)

Les cellules des «accusés» (en attente de leur procès) et celles des condamnés sont dans deux ailes différentes et disposent également de cours et préaux séparés.

Les cellules destinées aux femmes sont localisées dans le bâtiment «est». Elles ont une cour particulière.

Chaque cour et chaque préau sont munis de latrines rudimentaires : deux dalles de granit séparées par un intervalle de 15 cm environ ; et fermées par une porte s’arrêtant à mi-hauteur dans un souci évident de surveillance.

II y avait un puits dans la cour centrale mais aucun autre équipement sauf, cependant, dans une pièce (côté hommes condamnés) où il y a un évier en granit.

Quelques pièces ont des dimensions supérieures à celles des cellules et elles ont des cheminées. Ce sont soit : les cellules «à pistole» c’est-à-dire réservées aux détenus payant me certaine somme ; des pièces destinées au contact avec juges ou avocats ; des parloirs… ? une infirmerie… ? Nous savons qu’une sœur de la Sagesse était affectée à la prison. S’occupait-elle exclusivement des femmes où était-elle aussi infirmière pour tous les détenus ?

On notera l’existence d’un cachot destiné au «secret» et d’un local destiné aux «passagers», en transit d’une prison à l’autre.

Où les détenus prennent-ils leurs repas ? Aucune pièce ne semble prévue comme réfectoire. Les détenus doivent donc recevoir leur repas chacun dans sa cellule. Toutefois l’exiguïté du judas muni, de plus, de barres de fer verticales ou en croix, exigeait que l’on ouvre la porte ou, du moins, qu’on l’entrebâille. Cette opération se fait cellule après cellule et, les portes s’ouvrant toutes dans le même sens, les prisonniers ne peuvent, à cette occasion, ni se voir ni se parler.

La circulation est assurée par des galeries extérieures ouvertes ce qui facilite la surveillance. Ces galeries superposées sont le seul élément de cette prison où l’on puisse noter un souci «d’esthétique» qui n’est pas, d’ailleurs, sans rappeler le style «colonial» américain. Le reste, évidemment, fait très «PRISON». C’est l’un des problèmes posés pour une utilisation attrayante à venir.

Jeannine GRIMAULT

[haut]

- [1] Document de 1684, annotations sur la chambre où sont les prisonniers : « II serait nécessaire de plancher au-dessus de ladite terrasse quy contient dix-neuf pieds de long et quatorze pieds de large, pour lequel plancher il faut trois douzaines de planches. » Un petit calcul permet de donner la largeur des planches à poser : 17 cm de large environ. Archives des Côtes-d’Armor, E 911

- [2] Lieux d’aisance ou latrines.

- [3] Rampe.

- [4] Archives des Côtes-d’Armor, E1139.

- [5] Archives des Côtes-d’Armor, E 911.

- [6] Procès-verbal de visite, septembre 1703. Archives des Côtes-d’Armor, E 1139.

- [7] « Les experts aiant monté en ladite prison et arrivés à la porte des vestibules des chambres civile et criminelle […] ont remarqué que la cloison qui est entre le cabinet du conseil et l’entrée dudit vestibule contient treize pieds de long sur quatorze de haut, […] qu’elle est de terrasse et de mauvais bois. » Procès-verbal de visite, avril 1739, archives des Côtes-d’Armor, E 1139

- [8] Terre : argile ?

- [9] « Les experts ont remarqué que la cloison séparant le vestibule, la chambre du conseil et la chambre civile est pareille chose que l’autre, contenant quatorze pieds au carré. » Procès-verbal de visite, avril 1739, archives des Côtes-d’Armor, E 1139.

- [10] . Procès-verbal de visite, 1684, archives des Côtes-d’Armor, E 911..

- [11] Procès-verbal de visite, septembre 1703, archives des Côtes-d’Armor, E 1139

- [12] Archives d’Ille-et-Vilaine, 8B 363.

- [13] Ch. plessix cite l’exemple d’une prisonnière guingampaise qui, pendant deux ans, malgré trois expertises successives de médecins, chirurgiens et matrones, a prétexté une grossesse. (« Les prisons en Bretagne au XVIIIe siècle », Mémoires de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne, tome LIN, 1975-1976.)

- [14] Correspondance, avril 1768, archives des Côtes-d’Armor, E 71.

- [15] Archives d’Ille-et-Vilaine, C 136.

- [16] Archives des Côtes-d’Armor, E 921.

- [17] Archives des Côtes-d’Armor, E1176.

- [18] Archives des Côtes-d’Armor, E 921.

- [19] Archives municipales, 4J 2.

- [20] Archives des Côtes-d’Armor, E 942 et E 1115.

- [21] Voir la description de ce tribunal par Jean-Pierre leguay, « Guingamp au XVe siècle », Mémoires de la société d’histoire et d’archéologie de Bretagne, tome LVI, 1979, p. 120-121

- [22] Archives municipales, 4J 8.

- [23] Voir Patrick henry, « Pavés, banlieues et traverse », Bulletin des Amis du Pays de Guingamp, n°12.v

[haut]

3. La nouvelle prison

Point sur la rénovation de la prison au 10 avril 2018 (article de l’Écho avec 30 photos) : clic ici

Page dédiée à la prison rénovée : clic ici

Jeannine GRIMAULT

[haut]