Sainte-Croix

Sous l’Ancien Régime

Nous savons que l’activité principale ici était le textile : filature et tissage de la laine, du lin, du chanvre avec force fileurs, fileuses, écardeurs et tisserands. Intéressons-nous en particulier à la famille Fallégan du centre ville.

Trois d’entre eux ont été maires de Guingamp : Jouhan en 1529, Yves en 1607 sieur de Kerglas, J. Fallégan sieur de Kerglas en 1667. Devenus « sieurs », ce sont donc des bourgeois enrichis qui ont acheté des terres nobles et peuvent envisager des alliances valorisantes. Déjà en 1599, Françoise Fallégan épouse René de Rocquancourt ; on note aussi des unions avec les Allain, les de la Grève, les Kermezen… Anne Fallégan épouse Alain Pitot, de Carhaix, qui est nommé « lieutenant de Sainte-Croix en 1696 ». Ils y habitent évidemment. Un de leurs fils, François (1668-1720) est marchand de draps (tissus de laine) ; Jan Fallégan est en 1683 marchand de toiles et de dentelles et Olivier Fallégan, prêtre, fait construire une maison rue de l’Abbaye en 1705.

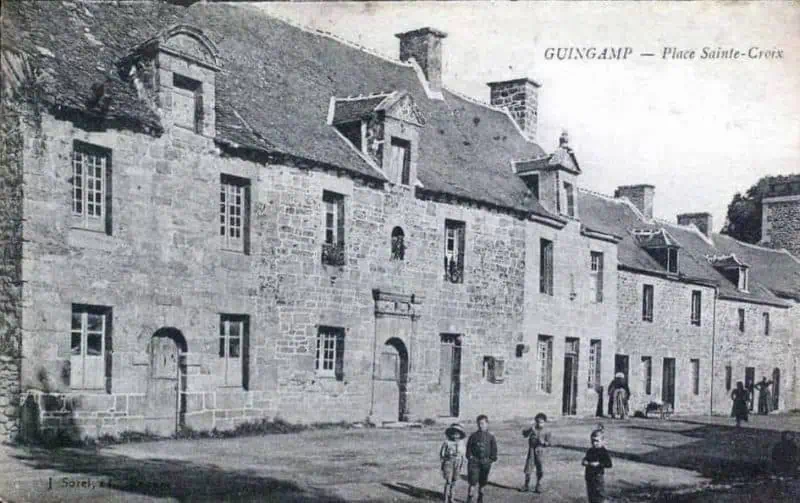

C’était la rue « noble », les maisons de granit avaient de belles façades, des lucarnes ouvragées, des portes cintrées… Ce sont des « marchands », on les dit parfois « fabricants » ; en réalité, ils ne fabriquent rien : ils fournissent laine, lin, chanvre aux petits artisans qui, ensuite, leur remettent les pièces achevées et touchent pour cela un salaire.

Sainte-Croix, an IV et XIXe siècle

Dans le recensement de l’an IV, nous ne retrouvons guère des représentants de ces familles aisées… (Une veuve Guiomar fileuse de laine ?).

Elles sont à Guingamp, au centre-ville. Rue Notre-Dame : Mathurine Onfray veuve de Rolland Guyomar (père de Pierre), Marie Renée Guyomard épouse Chauvel, Pierre Onfray (médecin). Place du Centre : Pierre Guyomard marchand (numéro 15 actuel) ; sa maison devint ensuite propriété de son gendre Benjamin Jollivet qui fit placer un balcon neuf : à l’étage, au centre, une sorte de médaillon porte des initiales, G.B.J. Au bas de la place, Paul Guyomard (frère de Pierre), marchand (neuf cheminées), Jacques René Onfray, marchand dans un hôtel particulier (quinze cheminées) avec une porte Renaissance dans la cour d’entrée et un jardin débouchant rue du Pot-d’Argent. Rue Saint-Yves, Marie Rose Onfray épouse Samson (neuf cheminées)…

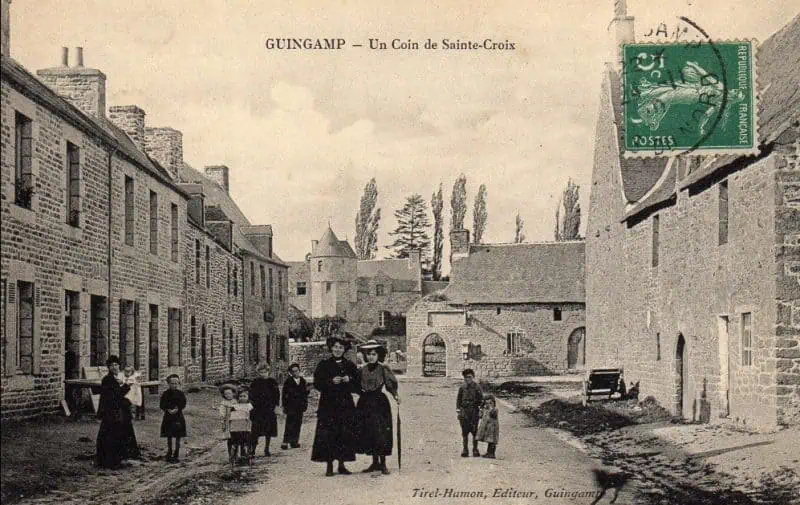

Tout au long du XIXe siècle, Sainte-Croix, avec environ 500 habitants, resta un faubourg défavorisé : sans église jusqu’à la construction en 1875 de la chapelle Saint- Joseph, grâce aux dons d’un particulier, sans école jusqu’en 1934… Il reste les moulins qui n’ont plus guère d’activité : le moulin à fouler, le moulin Homo (Hello), qui deviendra une scierie, l’ancien moulin de l’abbaye, moulin à blé à double tournant sur un îlot, au milieu du pont. Seule innovation : la construction sur la rive gauche – donc en Grâces – d’un moulin à tan, avant 1825.

Partout la voirie était dans un état déplorable : on rechargea les rues. Du coup, certaines maisons ont leur porte d’entrée au ras de la chaussée…

Les belles maisons de granit de la rue de l’Abbaye se dégradèrent : disparition des lucarnes, des dessus de portes sculptés…

Dans la rue perpendiculaire à la rue de l’Abbaye, à part les premières maisons à étage, certaines à escalier à vis, ce ne sont que maisons basses à une cheminée avec « tabatière » sur le toit pour éclairer un grenier qui sert de dortoir aux enfants. Appelée sur un plan de la ville (1850 environ) « la rue des Canards », elle devint plus tard la rue Penquer. À la fin du siècle, des photographies, prises par M. Le Monnier montrent que ces maisons sont encore « des chaumières ». Au rez-de- chaussée, une petite fenêtre latérale sert à donner de la lumière sur le métier à tisser. Elles étaient humides : l’humidité assouplissait les fils de lin et permettait de fabriquer des tissus plus réguliers. (À Nantes, les tisserands travaillaient dans les caves.)

Elles étaient malsaines et les mauvaises conditions de travail écourtaient la durée d’activité :

« Ceux qui fabriquent la toile ne peuvent plus travailler passé 40 ou 45 ans […] ; ils n’ont plus la force et l’agilité dans les membres [… Surtout, ils n’ont plus la vue assez forte pour l’ouvrage. »

Jusque vers 1860, les tisserands et les fileuses de lin vivoteront grâce à l’œuvre créée par les sœurs de la Sagesse. Elles fournissaient le lin en branches puis salariaient l’ouvrier « en fonction de la bonté de son travail »… En 1856, on compte vingt filandières, trois fileuses d’étoupe, vingt-neuf tisserands, quelques « écardeurs », quatre marchands de toile, quatre « mécaniciennes » ! Il y avait eu, vers 1830, l’essai à Guingamp d’une « industrie textile » : la fabrication de fils retors, avec une main-d’œuvre essentiellement féminine, que l’on appelait ainsi parce qu’elles travaillaient avec des « machines ». M. Doniol, qui avait obtenu en 1824 et pour 10 ans un brevet astucieux de perfectionnement d’un moulin, à l’aide duquel on pouvait « retordre » du fil en grande quantité, installa une de ces « mécaniques à tordre le fil » à Sainte-Croix, l’autre au Trotrieux.

Cela n’eut qu’un temps…

La concurrence dès 1840-1850 des toiles industrielles entraîna la disparition progressive des tisserands : trente à la fin du XIXe siècle, aucun en 1911.

Une présence insolite : une marchande d’allumettes.

Une usine de chapeaux fut créée au milieu du siècle par M. Remingart et reprise par son gendre M. Robillard ; elle fut détruite par un incendie et non rebâtie. Ils avaient aussi une habitation à Guingamp, place du Centre, un magasin. Il y avait en 1856 à Sainte-Croix un chapelier, dans le faubourg huit marchands de chapeaux et un marchand de chapeaux de paille.

À l’époque, Sainte-Croix compte 543 habitants dans 104 maisons. En 1931, il n’y a plus que 431 habitants.

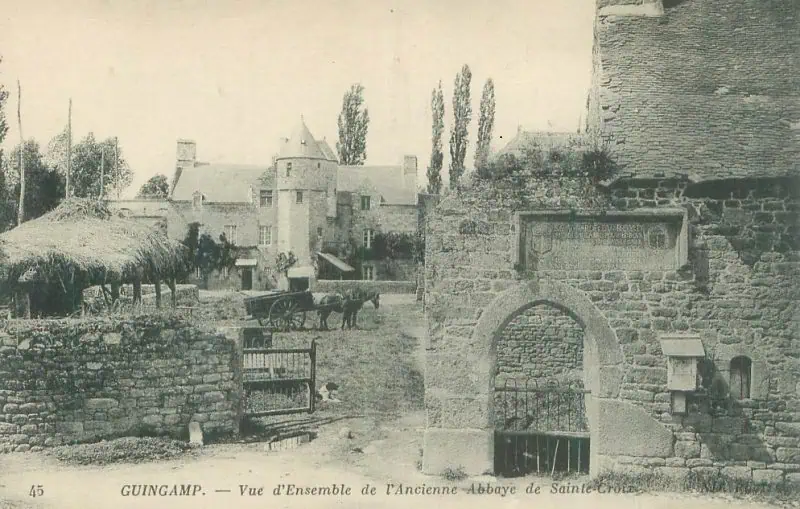

L’abbaye, achetée comme bien national par Yves Dorré, fut revendue par la suite à M. de Botmiliau et devint une ferme. L’activité « commerciale » était nulle, les habitants élevaient lapins, volailles et cultivaient le jardin qui s’étirait entre leur maison et le Trieux.

La fréquence des inondations rendait l’habitat insalubre… Quand après 1880 on commença à indemniser les victimes des inondations, les sommes évaluées selon les dégâts sont modiques et ne dépassent guère la centaine de francs : couettes de balle d’avoine, bonnes à jeter, destruction du clapier et du poulailler, bois parti avec la crue… On désinfectait avec du « crésyl » et on attendait que cela sèche…

Depuis, Sainte-Croix a bien changé. Le cadastre de 1970 montre le développement de l’habitat sur le troisième côté du triangle que forment les rues de l’Abbaye et de Penquer avec la route de Bourbriac, dite « chemin du Roudourou » : en amont, il y avait autrefois un gué (roudour), et plus tard, un pont.

Aujourd’hui, à Sainte-Croix, les maisons et l’ancienne abbaye ont été rénovées.

Simonne TOULET. Jeannine GRIMAULT.