Les pénitentes de Montbareil

En théorie, le monastère ne devait accueillir que des « pénitentes volontaires » désireuses de s’amender, mais, en réalité, la presque totalité des « repenties » de Montbareil étaient enfermées à la demande d’un tiers…

Comment ces femmes arrivaient-elles à Montbareil ? Pour quelles raisons méritaient-elles cette punition ? Qui étaient ces « pénitentes » internées pour un séjour plus ou moins long en expiation de leurs fautes, réelles ou supposées ?

Comment entrent-t-elles à Montbareil ?

En pratique sous l’Ancien Régime, pour se débarrasser d’une femme, il faut d’abord lui trouver un lieu d’exil, un monastère le plus souvent. Cela se traduit par une première approche : obtenir un accord de principe de la supérieure en lui expliquant les motifs de la demande, se renseigner sur ce que cela va coûter…

Pour quels motifs ?

L’éventail des transgressions aux règles sociales qui justifient la demande de réclusion des femmes est extrêmement large : de la « débauche » (alcoolisme, prostitution, libertinage, relation coupable avec un prêtre) aux convenances familiales ou personnelles (« divorce», désobéissance au mari, projet de mésalliance, « faiblesse d’esprit »), en passant par les entorses à la religion (« n’a pas reçu les sacrements depuis 30 ans »). Un mauvais comportement (« étourderie », « coquetterie », « paresse », « gaspillage », « elle ment ») comme un trait de personnalité (« mauvais caractère », « esprit in docile », « caractère aigre ») suffisent à justifier l’internement.

Quelquefois même, la mesure est simplement préventive, la jeune fille étant en danger « qu’il lui arrive malheur », en raison de son innocence ou de ses fréquentations jugées « à risques » : « Ce n’est point qu’elle ait commis des fautes de conséquences, ce n’est point non plus qu’elle ait donné dans un libertinage ouvert, mais certaines liaisons […]dont les suites sont à craire pour un sexe aussi faible que celui où est ma fille, surtout à son âge, toutes ces raisons nous ont déterminé à prendre le parti de la resserrer pendant un certain temps dans les bornes étroites de votre maison », écrit Mme de Liscouët en 1781 à la supérieure.

Anne Broussard, fille d’un cavalier du régiment de Lorraine, est conduite en 1764 à Montbareil par le colonel et le major du régiment : elle n’a pas donné de preuves de libertinage mais y était exposée…

La demande d’un prêtre ou de la famille emporte l’accord des religieuses sans investigation supplémentaire. À partir du milieu du XVIIIe siècle, lorsque les familles prennent un intermédiaire, elles s’adressent moins aux prêtres et recourent davantage à la lettre de cachet signée du roi. Parfois, un juge donne son aval, mais c’est loin d’être systématique.

À quelles conditions ?

En réponse, les Dames de la Charité fixent leurs conditions (pour les lettres de cachet, c’est souvent l’administration royale qui estime le prix à payer).

– Finacières d’abord : le tarif minimum (30 livres pour 6 mois) est réservé aux femmes du peuple, dont la pension est prise en charge par le recteur lui-même ou la communauté paroissiale (la brebis galeuse étant isolée du troupeau pour le bien-être de tous), ou encore par la famille, quand elle en a les moyens.

Pour les autres, 120 livres au minimum. Les familles de l’aristocratie apportent des ressources non négligeables pour le monastère : jusqu’à 650 livres pour la pension et l’entretien de la demoiselle de Vauceberg en 1781. En 1767, M. de Sainte-Marie paie 500 livres, « plus 100 livres pour le fournissement du vin de son épouse entrée par lettre de cachet ». Le sieur James, perruquier à Morlaix, débourse pour sa femme 200 livres « plus 40 livres pour son blanchissage et son tabac » en 1774. Cette furie « a l’habitude de s’enivrer tous les jours »… et elle a le vin plutôt mauvais. Il espère d’une réclusion à Montbareil « qu’elle réfléchisse au tort qu’elle a eu à presque tous les repas de jeter sa soupe le pain et la viande par la fenêtre et de se laver les mains dans le plat plein de soupe […] Elle ne parle que de poignarder ses enfants et son mary. Elle lance des tisons allumés pour corriger ses enfants. […] Elle [leur] arrache les cheveux… »

– Sanitaires et vestimentaires : il faut « qu’on s’assure aussi qu’elle n’est point en ceinte ni infectée du mauvais mal ni d’aucune autre contagion, ni folle, et qu’elle apporte du linge et des hardes en raisonnable quantité de quoi changer selon son état. ». Pour les vêtements, « ne lui donner ni robes, ni ajustements du monde, cela laisse un bon moyen de l’humilier ». Il ne faudra pas oublier « de bons tabliers ». Car les pénitentes devaient travailler (gratuitement) ; le produit de leurs fabrications était vendu par les religieuses au profit du monastère.

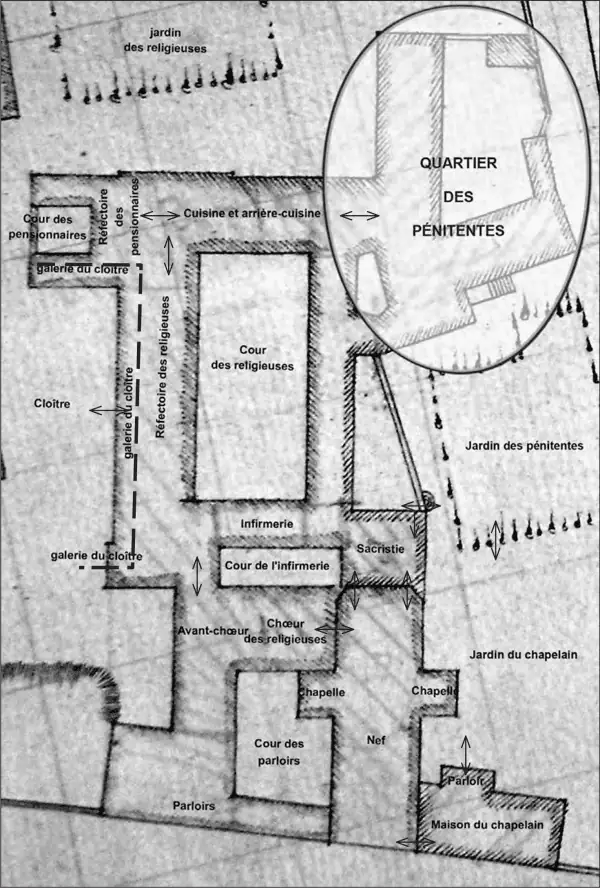

Où ? Au quartier des pénitentes

C’est un quartier à part, indépendant, qui ne communique pas avec le reste du monastère. Les recluses ne voient des religieuses que celles qui sont chargées de s’occuper d’elles. Elles disposent de deux bâtiments en équerre, l’un de 19 m x 5 m, l’autre de 18 m x 6 m et d’une cour fermée. Elles ont leur chœur, leur oratoire, leur réfectoire, leur infirmerie, leur dortoir avec 40 couchettes garnies de paillasse ou couvertures, leur salle commune… et leurs cachots.

Sur le plan de 1778, on voit que leur cour est séparée en deux par un mur. Sans doute les divisions sociales étaient- elles conservées, et les dames de qualité, par lettre de cachet ou autrement, n’étaient pas confondues avec les pénitentes du peuple, enfermées là pour prostitution ou alcoolisme

Les bâtiments ferment leur espace de vie, et quand il n’y en a pas, des murs les isolent du reste du monastère.

C’est probablement leur parloir qui se trouvait à l’arrière de la maison du directeur.

« Rééducation » au quotidien

Une fois arrivées à Montbareil, les femmes perdent leur identité. Les religieuses leur donnent un pseudonyme, un prénom (« Agathe », « Radegonde », « Charlotte ») qu’elles garderont tout le temps de leur détention : « Marie-Claude, Mme de Sainte-Marie, épouse de M. de Sainte-Marie, avocat au parlement de Paris, entrée par lettre de cachet du 2 avril 1767, sortie le 24 juillet 1772, envoïée prendre par son mari pour retourner avec lui. »

Le registre d’entrée et sortie des pénitentes ne donne pratiquement jamais leur âge, sauf lorsqu’elles sont vraiment très jeunes.

Dans leur quartier, les pénitentes sont séparées selon la gravité de leur faute et leur condition dans des « classes ». Un procès-verbal de 1787 nous en dit un peu plus : « Les salles ou classes au nombre de deux pour les dames ou demoiselles, dont une pour coucher et l’autre pour l’assemblée de travail, sont proprement tenues, l’infirmerie à la suite est aussi en bon état. La salle d’en haut où sont les filles ordinaires, occupées à filer des laines, du lin et à faire des lacets est bien tenue, fort claire et très propre. […] La maison des dames de Montbareil est tenue avec beaucoup d’ordre. Elles veillent continuellement sur les pénitentes.

Pendant le jour, il y a une Dame dans chaque classe qui préside aux travaux et aux exercices de piété, le soir les pénitentes de la première classe sont enfermées dans de petites cellules où sont leur lit, les pénitentes de la seconde classe sont enfermées dans des lits de bois qui ferment à clé.»

Distinction aussi dans la nourriture des pénitentes selon le montant de la pension : à 300 livres, elles bénéficient « du pain blanc très bon, de la soupe de la marmite des Dames et de la viande. » À 200 livres, elles ont du pain « gris blanc », de la bouillie, des crêpes et « souvent » de la viande. À 120 et 150 livres : pain de seigle, crêpes, bouillie, viande 2 fois par semaine. Le PV ne dit pas de quoi est faite la nourriture des pénitentes à 60 livres.

Rééducation par le travail et la prière… mais pas seulement. Le recours au sévices corporels est demandé par les familles : il ne faudra pas hésiter à « lui faire naître l’envie de travailler par des corrections convenables » ; « si les châtiments sont nécessaires, je ne vous demanderai point que vous l’en exemptiez ». Rien n’indique que les religieuses aient suivi les familles dans cette voie. Mais rien n’est exclu : « Que votre tendresse paternelle ne s’alarme point sur la dureté des traitements qu’on pourrait lui faire souffrir sans trop la ménager», écrit la supérieure au père d’« Adélaïde » ; c’est peut-être un cas exceptionnel : la pénitente, Antoinette Sauvale, de Brest, n’a que 10 ans…

Rééducation par l’isolement et l’humiliation est plus courante. En 1772, Laurent Thomas, de Binic, proteste contre la dureté du traitement qui est infligé à sa femme : « J’ai appris que vous aviez fait mettre ma femme dans un cachot et quelle était beaucoup mal vêtue en cet endroit. Je vous dirais que je ne vous ai point recommandé de la mettre en cet état, cela me fait bien de la peine. Je vous prie de la mettre comme les autres et qu’elle ne fut point mal vêtue… »

Tous les maris n’ont pas cette compassion : « Renvoyez-moi ma femme ou faites-en ce que vous voulez », écrit l’un d’eux en 1781.

Quel avenir ?

La réclusion à vie.

Comment les pénitentes réagissent-elles à leur traitement ? Souvent, elles sont résignées. Victimes de l’arbitraire, elles n’attendent rien parce qu’elles sont sans illusion. La « demoiselle » Émery, de Paris, internée par lettre de cachet pour raison de « divorce », jouit apparemment de conditions matérielles « confortables » : son mari verse 520 livres de rente et elle bénéficie à Montbareil des services de sa femme de chambre. Mais l’idée « d’être dans une maison de force » lui est insupportable, et sa santé s’en ressent : entrée en 1754, elle « a déjà perdu, quoyque jeune, ses cheveux et ses dents » au bout de trois ans. Sollicite-t-elle la révocation de sa lettre de cachet ? non, « vu qu’elle ne se flatte pas d’être désormais heureuse avec son mary ». Mais elle souhaite pouvoir se retirer dans un autre monastère.

« Victoire », Demoiselle Fr ançoise Marie-Victoire de Montluc, prend son mal en patience, mais ne désespère pas de l’avenir. Coupable d’avoir eu un enfant de l’abbé Caurion, elle a été arrêtée au Luxembourg à Paris en septembre 1747, en même temps que son amant et la sœur du prêtre qui l’a aidée à accoucher. Conduite dans un premier temps à la Bastille, elle n’en sort que pour entrer à Montbareil quelques jours plus tard.

C’est le drame et la honte d’une famille d’aristocrates. Sa mère la marquise de Montluc s’engage à payer sa pension tandis que son père prend ses dispositions pour cacher le déshonneur. Personne à Montbareil, pas même la supérieure, ne connaîtra les raisons de l’internement de la Demoiselle. Interrogée chaque année, comme toutes les recluses par lettre de cachet, « Victoire » elle-même ne dévoilera jamais sa faute. Et elle répétera inlassablement qu’elle est une enfant illégitime, que sa mère l’a fait enfermer pour cacher sa naissance, et que son frère l’y maintient pour l’empêcher de réclamer sa part d’héritage. Elle se conduit toujours « avec piété et religion », mais elle est « infirme et très incommodée », sur le point de perdre la vue, « mal entretenue » par sa famille. Son souhait ? si on ne veut pas révoquer sa lettre, qu’au moins on la transfère dans un couvent de Paris pour rétablir sa santé et vaquer à ses affaires.

En 1754, prise de compassion, la supérieure demande la résiliation de sa lettre à d’Argenson : « Permettez qu’en ces jours de grâce je prenne la liberté d’implorer votre puissante protection en faveur de Mademoiselle de Montluc, qui languit dans sa dure captivité depuis près de sept ans, dépourvue de son bien et bornée à une modique pension pour sa vie, manquant de tout par ailleurs… » « Victoire » sortira de Montbareil le 12 septembre 1757. Mais sa famille réagit très durement. Une seconde lettre de cachet la ramène à Montbareil, et cette fois, les religieuses sont informées qu’elles doivent garder la Demoiselle « à vie ». La liberté n’aura duré que peu de temps : son nom est de nouveau présent dans les archives en 1759.

Dans les affaires de captation d’héritage, aucun avenir pour la recluse ; elle est une menace tant qu’elle est en vie : libérée, elle pourrait faire valoir ses droits en justice…. Même privée de liberté, elle reste un danger si elle a la possibilité de confier la défense de ses intérêts à quelqu’un de l’extérieur. Nombreuses sont les lettres dans lesquelles les familles insistent pour que la pénitente ne puisse ni écrire, ni communiquer.

Dans ces cas de « divorce », naissance d’enfant illégitime, détournement d’héritage, folie, et bien d’autres, qui concernent essentiellement l’aristocratie, les femmes n’ont aucune chance de se voir rétablies dans leur ancienne condition… Recluses à Montbareil, elles y meurent et, ultime consolation, sont inhumées dans le cimetière de la communauté.

Cependant, les classes aisées n’ont pas le monopole de la résignation : en 1787, Catherine Flamande, détenue depuis 1759, est contente de son sort et désire finir ses jours à Montbareil. Même chose pour Marie Steunou, de Guingamp, détenue depuis 1770.

Réponse presque identique de Marie Le Noan, de la paroisse Saint-Michel, détenue depuis 1776 : elle sortirait bien si elle était sûre de trouver un travail, mais dans la crainte de ne pouvoir assurer sa subsistance dehors, elle préfère sa détention.

Le problème est bien là : oubliées trop longtemps au quartier des pénitentes, ces filles pauvres n’ont plus de contact avec l’extérieur, leurs proches sont décédés, leur univers se limite aux murs de leur prison. Si plus personne ne paie leur pension, les religieuses les gardent « par charité » ou au titre d’une fondation. « Rose » Rose Le Flo’h, de Guingamp rentrée pour la troisième fois à sa prière présentée par monsieur le recteur de Saint-Michel le dernier jour de l’an 1752. Elle est morte le 16 mai 1784 ». Recluses, certes, mais nourries et logées… Elles meurent à Montbareil comme elles ont vécu, dans la misère, et sont la plupart du temps inhumées au cimetière des pauvres de Saint-Nicolas.

L’incertitude

Le registre d’entrées et sorties de pénitentes porte parfois la durée de détention convenue avec les religieuses, 2 ans ou 3 ans…, mais cette indication est sans signification.

Tant que la famille ou le prêtre paie, la question de la mise en liberté ne se pose même pas. Deux soeurs, « Prudence » et « Adélaïde » (Thérèse et Julienne Blein, de Rennes) entrées toutes deux le 4 mai 1758 à la demande de leur père « pour 2 ans » en raison de leur « dérangement de conduite » connaîtront un sort bien différent. Au bout de 15 mois, la première est conduite à la Salpétrière, la seconde est rendue à ses parents plus de 4 ans après son arrivée à Montbareil. Remarquons qu’ici – et c’est loin d’être rare – les jeunes filles ont été internées avant l’obtention d’une lettre de cachet (16 mai 1758).

Souvent, le temps de réclusion n’est pas fixé à l’avance et reste à la discrétion de ceux qui ont requis leur internement. Les pénitentes vivent dans la plus complète incertitude sur leur avenir, quand elles ne sont pas trompées dès le départ sur ce qui les attend : Georges Minois cite le cas de ce mari roublard, jeune marié de Lanvollon qui, en 1777, promet de persuader sa femme d’accepter une pénitence de 3 mois, et confesse aux religieuses ses véritables intentions : « Mais une fois que vous la tiendrez, vous ne la lâcherez que sur mon ordre ».

Il est très rare qu’un appui extérieur aboutisse à une libération : cela suppose un bras de fer qui se joue au-dehors de Montbareil entre « l’ennemi(e) » qui a fait interner et « l’ami(e) » qui veut faire sortir. Le cas de Marie Le Picard rappelle certaines affaires qui ont défrayé la chronique aux siècles suivants. Cette fille a été enlevée début 1708 à son domicile « par violence contre son gré et la volonté de ses parents », en leur absence, et conduite à Montbareil. Par qui, pourquoi ? Par l’évêque de Saint-Brieuc « pour y être

instruite quelque temps au quartier des pénitentes […] jusqu’à ce qu’elle ait donné des marques de véritable conversion ». Les parents se présentent à la porte de Montbareil pour récupérer leur fille… Ils sont éconduits, aux prétexte que les religieuses ne savent pas qui ils sont. Peut-on la faire venir pour qu’elle les identifie ? Non… Ils reviennent, accompagnés cette fois d’un officier de justice. Même échec. Ils engagent une procédure, obtiennent un arrêt le 15 mai qui ordonne la libération de leur fille. Les religieuses vont-elles enfin leur rendre Marie ? Non… Selon leur constitution, elles ne peuvent délivrer les pénitentes qu’aux personnes qui les ont fait enfermer… et l’évêque refuse de plier, engageant la supérieure à faire pression sur les parents pour qu’ils renoncent : il faudrait les menacer d’un appel au parlement s’ils s’obstinent. Nous ne savons pas ce qui a amené l’évêque de Saint-Brieuc à céder. Ce qui est certain, c’est que Marie Le Picard a été rendue à sa mère que le 15 juin 1708.

Parmi les arguments présentés au procès – « Marie Le Picard file à perfection et par ce moyen elle est très utile à ces religieuses qui s’enrichissent de son travail, dont cette pauvre fille ne tire aucune récompense. » –, celui qui semble avoir porté est d’ordre juridique : «leur fille n’a pas été recluse après une autorisation de justice, ce qui constitue “une voie de fait” condamnée par les lois du royaume. »

Un événement imprévu peut aussi raccourcir la réclusion : défaut de paiement de la pension, révocation de la lettre de cachet par décès du demandeur, conflit avec la communauté religieuse. Le sieur Sauvale, pourtant écrivain de la marine, avait préféré mettre sa petite fille de 10 ans au quartier des pénitentes (avec les adultes alcooliques, prostituées, caractérielles, etc.) plutôt que de l’inscrire au pensionnat (où elle aurait pu apprendre à lire et à écrire…). La punition devait durer 2 ans, mais les religieuses souhaitaient une « rallonge » de 20 livres au contrat : les robes de l’enfant sont usées , ses vêtements sont devenus trop petits. Le papa accepte de payer, mais émet des doutes sur le bien fondé de la demande : que sa fille ait grandi, il n’en disconvient pas, « mais que ses robes neuves soient usées au bout de 9 mois, voilà qui est impossible ». « Adélaïde », Antoinette Sauvale, sortira avec 6 mois d’avance.

Parfois, la sortie n’est que provisoire et le comportement des anciennes pénitentes n’est toujours pas du goût de leur famille ou du recteur, qui les renvoient pour un autre séjour…

Une autre manière de sortir de Montbareil est de s’évader… C’est arrivé quelquefois, avec une issue plus ou moins heureuse.

Maîtresses de leur destin ?

Certaines pénitentes combatives prennent leur destin en mains. En 1772, la demoiselle Bonne Marie Alexis Bigarré, de Ploërmel, entend épouser un homme « de basse condition » dont elle est enceinte. Pour son père, enfermer sa fille à Montbareil, c’est prévenir « un mariage disproportionné et déshonorant ». Mais la demoiselle a de la suite dans les idées. Dans le bras de fer qui l’oppose à son père, elle gagne la première manche : elle devance ses intentions et se retire volontairement dans un couvent. De là, elle fait publier les bans de sa future union et somme son père par voie de justice de consentir à son mariage. Deuxième manche pour son père : il fait opposition, le recteur n’ose célébrer le mariage ; il réussit aussi à l’extraire de sa retraite et à la faire interner à Montbareil le 9 avril 1772… Troisième manche pour mademoiselle de Bigarré, qui en sort le 19 mai : elle a obtenu un arrêt du parlement qui déboute ses parents de leur opposition et les condamne même aux dépens.

L’affaire de Mme Binet de Boisgiroult, la plus illustre des pénitentes du Refuge de Guingamp, a fait suffisamment de bruit dans le royaume pour que nous nous y attardions un peu car elle va mettre la supérieure de Montbareil en délicatesse avec le pouvoir royal.

Nous sommes en 1761. (Petit rappel historique : le roi de France est Louis XV, la reine Marie Leczinska. Leur fils aîné, Louis, héritier du trône, a épousé Maria-Josepha von Sachsen, fille de la reine de Pologne. Madame la Dauphine lui a donné plusieurs enfants dont trois seront rois : Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. La mort prématurée du dauphin en 1765, avant celle du roi, entraînera l’accession au trône de Louis, seizième du nom, petit-fils de Louis XV.)

Mme de Boisgiroult, née Dufour, fille de la nourrice du dauphin, avait hérité de sa mère la charge de première femme de chambre de Madame la Dauphine. La place était convoitée, au plus près des Grands du royaume et avec une rente confortable… Pourtant, la Dame était souvent désargentée. Elle avait un physique ingrat, au point que le Dauphin avait dû consentir des avantages à M. Binet de Boisgiroult, son premier valet de chambre, pour qu’il consente à l’épouser. Elle dilapidait ses revenus entre le jeu et ses galants, qui ne lui restaient fidèles qu’à condition d’être largement payés…L’occasion de se procurer de l’argent à bon compte se présenta lorsque Madame la Dauphine laissa traîner au sol bijoux et diamants… La valeur des objets volés atteignait 11 000 livres, la plus belle pièce valant à elle seule 6 000 livres. Un des écrins contenait un reliquaire de saint Jean Népomucène entouré de diamants ; il avait appartenu à la

reine Marie Leczinska qui l’appelait « son beau Jean Népomucène ». L’enquête s’orienta d’abord vers les bijoutiers de Paris. L’un d’eux reconnut un bijou qu’une courtière lui avait revendu. Dès lors, il suffisait de tirer sur le fil d’acheteur en acheteur… jusqu’au joaillier Guidamour et un confrère, « un juif » de Bordeaux. Confondue par le reçu signé (l’imprudente !), Mme de Boisgiroult fut arrêtée et enfermée à la Bastille le 3 juin 1761, passa des aveux complets le 5, et sortit de la Bastille le 21 pour être exilée à Montbareil. Plutôt qu’un procès, afin d’éviter un plus grand scandale, on avait préféré l’interner en province… et l’oublier définitivement. Elle avait 32 ans.

Des appartements royaux de Versailles au quartier des pénitentes de Montbareil, la chute était trop vertigineuse, Mme de Boisgiroult ne s’y faisait pas et n’avait qu’une idée en tête : s’évader, retourner à Versailles, implorer le pardon de sa maîtresse. Des instructions précises avaient été données : aucune visite, pas de communication, une surveillance spéciale lors des promenades dans le jardin du monastère…et pas question de bénéficier du service de sa femme de chambre. Malgré cela, Mme de Boisgiroult réussit à faire sortir une lettre, dans laquelle elle annonçait clairement ses projets d’évasion, lettre interceptée par les services de M. de Saint-Florentin À peine un mois et demi après son arrivée, le ministre rappelle la supérieure à l’ordre . Trop de négligence… Il faut mettre Mme de Boisgiroult dans le quartier de sûreté, ne jamais la laisser seule lorsqu’elle sort prendre l’air dans les jardins, bref, « la resserrer davantage ». Nouveau courrier à la supérieure, 12 jours plus tard, et rappel des ordres du roi :

la supérieure sera tenue pour responsable de ce qui pourrait arriver. Et d’ajouter : « Je vous prie de me mettre sans délai en état de rendre compte à Sa Majesté de l’exécution de ses ordres. »

Malgré les précautions, Mme de Boisgiroult réussit à s’évader le 21 novembre 1761… et se présenta à la cour de Versailles où elle fut arrêtée. Inutile de dire que les services du comte de Saint-Florentin n’ont pas ménagé leurs efforts pour chercher des responsables, des complices… Première mise en cause : la supérieure. La menace sur Montbareil est à peine voilée : « Votre maison est intéressée à connaître la manoeuvre pratiquée pour opérer cette fuite. » L’enquête a en effet montré que Mme de Boisgiroult a essayé, une fois encore, de faire passer une lettre ; mais si, cette fois, la supérieure l’a interceptée, elle n’a prévenu personne. Pire, elle l’a brûlée, à la demande de sa pénitente, et prétend ne plus savoir à qui elle était adressée…

Sur place, Rabeault, subdélégué de Guingamp, interroge. Comment, dans cet établissement clos de hauts murs, dont le quartier des « repenties » est lui-même clos, comment Mme de Boisgiroult a-t-elle pu organiser son évasion ? Il fallait une échelle, et au moins un(e) complice à l’intérieur pour réussir. Dehors, elle avait dû arpenter une ville qu’elle ne connaissait pas, demander sa route… Pour acheter un cabriolet, il lui avait fallu de l’argent ; pour circuler incognito, des vêtements ; de l’argent encore pour sortir de la ville et se faire conduire à Châtelaudren où elle a pris la poste qui l’a ramenée de Bretagne à Versailles…

L’intendant de Bretagne mène aussi ses investigations sur la route empruntée par la fugitive : Saint-Brieuc, Lamballe, Broons, Rennes…

Les conclusions nous permettent de connaître les circonstances de cette évasion, dont on parlait encore 35 ans après. Mme de Boisgiroult s’est tout simplement évadée…par la porte, ayant trouvé (par hasard ?) les deux clés indispensables : la première, pour franchir la porte du « pensionnaire », la seconde pour sortir par celle de la chapelle. (Ordinairement, la porte de la chapelle est fermée tous les soirs, et c’est la supérieure qui en garde la clé.) La fugitive a réussi à se procurer des vêtements bleus de cavalier. Déguisée en homme, prétendant être « le chevalier de Mogoer », elle s’est fait conduire par un paysan dans un cabriolet jusqu’à la poste de Châtelaudren où elle est arrivée à 4 h du matin. Là, ceux qui l’on vue disent bien avoir remarqué « un cavalier qui leur parut un enfant, ayant une voix de femme », mais compte tenu de la faible lueur de leur chandelle, ils n’ont pu bien voir ce « chevalier de Mogoer ». Ils racontent qu’« il » est parti à Saint-Brieuc, où « il » a changé de chevaux de poste ; « il » était seul, disent les témoins. L’intendant de Bretagne écrira au comte de Saint-Florentin : « Je soupçonne beaucoup ces religieuses d’avoir eu part à cette évasion ». Selon lui, elles auraient succombé aux promesses de Mme de Boisgiroult « de sa plus vive reconnaissance si elle avoit le bonheur de se rapprocher de la Meilleure des Maîtresses, dont elle espéroit le pardon. »

La dame de Boisgiroult n’obtint jamais le pardon de Madame la Dauphine. Elle fut internée à Sainte-Pélagie à Paris en décembre 1761 où elle resta jusqu’en 1768.

Elle finit pas obtenir un adoucissement de sa peine en intégrant le monastère des Bénédictines à Mantes fin 1768, avec le statut bien plus confortable de dame pensionnaire.

Cette femme cultivée, partie précipitamment de Montbareil « sans ses effets et ses livres », mit à profit sa retraite forcée pour écrire un « roman » en deux volumes. Elle mourut en 1808.

Les religieuses eurent à surmonter une épreuve difficile dans les années 1787. Depuis des décennies, on l’a vu, elles accueillaient des pénitentes en fermant les yeux sur les motivation des familles et des prêtres. En 1784 déjà, l’intendant de Bretagne s’étonnait de la facilité avec laquelle les juges guingampais accordaient des autorisations d’internement. Le 8 avril 1787, c’est le subdélégué Boisléon qui adresse au ministre un violent réquisitoire contre la communauté : « Je dois devoir vous prévenir de quelques abus qui se commettent dans cette communauté à raison des détenues par ordre de justice ou par ordre de leurs parents ou de leurs pasteurs. » Premiers visés, les juges, qui ne fixent presque jamais la durée de la détention. Puis les parents « qui s’érigent en tyrans et perpétuent la peine qu’ils ont sollicitée et obtenue, en sorte que 10, 12, 15 ans même de détention ne réussissent pas à assouvir leur mécontentement. » Enfin les prêtres : ils proposent aux filles qui ont fait scandale soit d’être chassées de leur paroisse soit d’entrer pour un an à Montbareil. « Si cette fille est laborieuse, si elle a un peu d’industrie, l’année finie, on la garde gratuitement dans la communauté, elle devient esclave et n’ose faire paraître le désir de se soustraire à cet esclavage. Car si elle demande sa sortie, on lui inflige une punition sévère.

On trouve dans cette communauté des filles qui y sont depuis 15, 20 ou 30 ans […]. »

La dénonciation fait son effet. Des enquêteurs viennent à Montbareil consulter les dossier de chaque pénitente. Puis les conclusions tombent : les religieuses sont mises en demeure de libérer 22 des 35 pénitentes détenues à Montbareil. Enfin arrive la sanction royale :

De par le Roy,

Sa Majesté étant informée qu’au couvent des Dames de la Charité de Montbareil à Guingamp, il y a un certain nombre de personnes détenues depuis plusieurs années sur la simple réquisition des parents ou en vertu d’une permission des juges données sans information préalable, et sa Majesté considérant que de pareilles détentions sont contraires aux principes de justice et d’humanité qu’elle a adoptés fait très expresse deffense à la supérieure du couvent des Dames de la Charité de . Publié à Amsterdam et Paris en 1775, dont le titre fait penser à une autobiographie : Les Suites d’un moment d’erreur ou Lettres de Mademoiselle de Keresmont, roman sous forme de correspondance. Remarquons que de son séjour à Guingamp, elle a aussi retenu la sonorité des noms propres bretons.

Mme de Boisgiroult a prétendu qu’il s’agissait d’une traduction d’un ouvrage paru en Angleterre, dont elle aurait changé les noms (à cette époque, les publications étaient soumises à autorisation royale)…

Montbareil à Guingamp de recevoir et détenir à l’avenir aucune pensionnaire de force sans y avoir été autorisée par un ordre exprès de Sa part sous peine de désobéissance.

Fait à Versailles le 19 sept 1787.

Louis.

La supérieure signe l’accusé de réception le 9 février 1788.

Les « principes de justice et d’humanité » de Louis XVI furent bien contrariés par les administrateurs de district, plus tard, quand vint la Révolution : Marie-Josephe Le Sausse, fille de Lucas, de Lannion, entra à Montbareil le 26 juin 1791 « par ordre de la municipalité » ; « Madeleine », Jeanne Poulnau, femme de Jean Roquet, fut internée pour 6 mois le 16 juillet 1791 « par hordre du district de Saint-Brieux »… Élisabeth Houet de Grandmaison, « Augustine », qui avait été internée de 1780 à 1783 à la demande de son époux, le sieur Doré, y revient « par hordre du district de Paimpol » pour la seconde fois le 16 avril 1792…

Extrait de la revue Ami du Patrimoine de Guingamp N°44

Jeannine GRIMAULT.

et Simonne TOULET.